女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 「妄カラ女子」…spotB〜彩子編〜・シーズン10

もっと欲しい ●榊川彩子

パッフェルベルのカノンがフェイドアウトしていきます。

清彦さんが口を開きました。

「彩子さん、もう少し自覚を持って下さい」

その声は、普段通りに落ち着いていました。

「榊川の令嬢ともあろうお方が、いくら婚約者とはいえ婚約前にそういった交渉を持つなど、あまりに自覚に欠ける行為です。今後、ともに榊川を支えていく者として、そこは譲れません」

胸の中で膨らんでいた期待が、どんどん小さくしぼんでいきます。

私はそっと清彦さんから離れました。

期待していた反面、清彦さんだったらこんなふうに答えるかもしれないとも思っていました。いいえ、最初からどこかでわかっていたような気もします。清彦さんは感情に流されて、あるべき道を踏み外すような人ではないと。

「……ごめんなさい」

少し離れたところから、私は清彦さんを見上げました。こういうことを自分から口にするのは、確かに勇気のいることでした。ですが断るのも、同じぐらい強い意志のいることだったでしょう。

私が離れたぶん、清彦さんが近づいてきます。そのまま抱きしめられました。

「そんな悲しそうな顔をさせてしまった自分が情けないです。彩子さんの気持ちはとても嬉しいけれど……俺は、あなたのことが大切なんです。大切だから、万が一にでも後ろ指を指されるような愛し方はしたくない。だから、もう少しだけ待って下さい」

清彦さんが指で軽く私の顎を持ち上げます。唇が近づいてきて、重なりました。

軽くついばむようなキスを、清彦さんは何度も何度もしてくれました。

「ゆっくりお互いのことを知っていきましょう。今はキスだけで、それ以上は……」

唇がくすぐったくなるような、軽いキス。ですが清彦さんが本当は「もっと深く」求めていることは、一回一回触れ合うたびに伝わってきました。それを驚異的なまでの理性で、じっと押しとどめていることも。

(もっと欲しい……)

でも清彦さんだって、我慢しているのです。

わがままを言って困らせてはいけない。

「……今日はここまでです」

何度目かのキスの後、清彦さんは切なそうに私を覗きこみ、大きな手で頭をポンポンと撫でてくれました。

その直後、鼻の奥が詰まったようにきゅっと痛み、目のあたりが熱くなるのを感じました。

(え……何ですの、これ……)

自分自身の変化に戸惑いました。

私は、泣いていました。

二つの思い ●榊川彩子

「私……どうして……」

涙は止まりませんでした。

きっと私は、自分で思っていたほど「いい子」ではなかったのでしょう。頭では理解できても、心は納得していなかったのかもしれません。

清彦さんが目を見開いて、私を見つめます。まさかここで泣きだすとは思っていなかったに違いありません。当の私だって思っていませんでした。

「申し訳ございません。彩子さんに恥をかかせるつもりはないのです」

困ったように睫毛を伏せて、私に言い聞かせるように清彦さんは言いました。

私の中に、対立するふたつの思いが生まれます。

謝らないで。

いいえ、謝って、その硬い考えを翻して、私を抱いて。

それぞれの思いが胸を強く揺さぶって、それがまた涙を溢れ出させます。どうしよう……私は自分で自分を制御しきれませんでした。

ふいに体が軽くなりました。

「……っ!?」

息を飲みました。自分の視界が少しだけ高くなったことに。そして体がふわりと浮いていることに。

私は清彦さんに抱かれていました。

これはたぶん、お姫様だっこ、といわれるカタチです。いろんな方からお嬢様と呼ばれ続けてきた私ですが、お姫様として扱われたのは初めてでした。

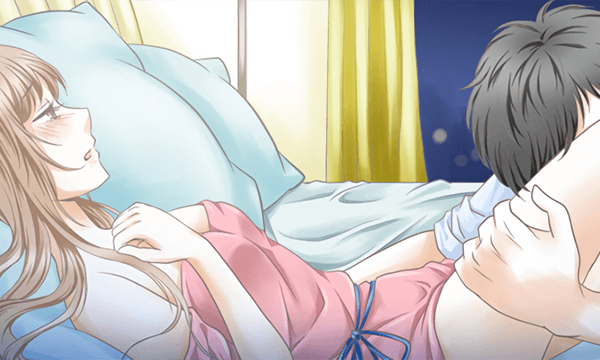

清彦さんは私を抱いてベッドルームに入り、私をベッドの優しく横たわらせました。

私はただただ驚いて清彦さんを見上げました。いつの間にか涙もすっかり止まっていました。

ひょっとして、清彦さんの気持ちが変わったのでしょうか。

清彦さんが覆いかぶさってきます。少しだけ開いた脚の間に、清彦さんが膝をつきました。

「何を……?」

尋ねた声が上ずりました。望んでいたくせに、いざとなると少し怖くなりました。

ですが、違いました。

「愛しています」

呻くように言った清彦さんは、今度は唇だけでなく、首筋や腕といった露出した部分にゆっくり、次々とキスを振りまきました。まるで花弁を一枚ずつそっと置いていくような、やわらかく、優しいキスでした。普段触れられないところを触れられる、そのくすぐったさに反射的に体を離そうとしてしまいましたが、清彦さんは服の上から腰を引き寄せ、許してくれません。

「……はぁっ」

くすぐったいはずなのに……私の口から漏れ出たのは笑い声ではなく、甘い吐息でした。

「そんな声……どこで覚えたんですか」

清彦さんが苦笑します。

「私は、何も……っ」

「わかっていますよ。俺がずっと目を光らせていましたからね」

首筋を指先で撫でられると、また吐息が漏れました。

「こんなに感じやすいなんて……かわいくておかしくなってしまいそうだ。結婚したら、覚悟していて下さいね」

清彦さんの声にぞくりとします。私はすでに彼のものなのだ――そう、強く感じました。

それでも、その夜は結局何も起こりませんでした。清彦さんはすぐに体を起こすと、もう一度私を強く抱きしめて、帰っていきました。彼は理性の人でした。

私は自己嫌悪に苛まれることになりました。

心の中のもやもやが、消えてくれないのです。

抱かれないのが寂しいのではなく、せっかく結ばれたことを全身で受け止められないのにいいようのない寂しさを感じたのです。

結ばれるまでにいろんな試練があったから、余計に求める気持ちが強くなっているのでしょう。

清彦さんの心遣いを考えれば、感謝こそすれ、複雑な気持ちになどなってはいけないことでした。

(私はなんて自分勝手なの……もう自分がいや)

すべて時間が解決してくれること。そう思っても涙が出てきます。清彦さんがいないときに、私はひとりでこっそり泣きました。

相談 ●榊川彩子

「彩子、『急いてはことを仕損じる』だよ。結婚までもうすぐじゃない」

たまらなくなって相談した私に、未由センパイはそうお答えになりました。

場所はフェブラリー・キャット。今日は宗介さんはいらっしゃいません。

宗介さんに結婚のことはお話ししましたが、やはり日常的にお顔を合わせるのは避けたほうがいい気がして、自然と、フェブラリー・キャットに来るときは宗介さんの出勤していない日を選ぶようになりました。イケ店さんはとくに何も仰いません。

未由センパイはほんの数ヶ月前とくらべて、見違えるほど大人びてキレイになりました。恋がそうさせたのでしょう。

「そう……ですよね」

私はうなずきます。未由センパイがおっしゃることは、私もよくわかっていたことでしたが、第三者目線で改めていわれると、「そうしなければいけない」「そうするべきだ」とひしひしと感じます。

翌日が早いからと未由センパイはお帰りになりましたが、私はなんとなくすぐに席を立つ気になれなくて、一人で残りました。

ふと横を見ると、カップルとおぼしい男女がカクテルを飲んでいます。私は以前、酔ったことを思い出しました。

あのときは何だかふわふわして、楽しかった。自分に自信が持てたような気さえして……

そうだ、今ここで、一杯だけお酒を飲むのはどうだろう。何も発散する手段がないから、つきつめて考えてしまうのもしれません。

私はイケ店さんにお願いして、カシスオレンジをつくってもらうことにしました。

「彩子ちゃん、お酒はヤバいんじゃないの」

イケ店さんは、私がお酒が弱いのをご存知でしたから心配してくれましたが、私は「少しだけでいいから飲みたいんです」と頼んで、薄めにつくってもらいました。

ところが、です。

私は自分やイケ店さんが思っていた以上に、お酒が弱かったようです。いえ、ここ数日ずっと悩んでいたから、お酒が変な回り方をしてしまったのかもしれません。

私はあっという間に真っ赤になって、テーブルで眠気に襲われました。

――どのぐらい時間が経ったでしょうか。

私は店のロッカールームらしいところで、ソファーに寝かされていました。店のほうはすでに営業が終わったのか、暗くなっています。

ぼんやりしていると、二人の男性の会話の声が聞こえてきました。

「彩子ちゃんが酔って……送っていけるか……」

「わかりました……」

イケ店さんと宗介さんでした。どうやらイケ店さんが、宗介さんに私を送るよう頼んでいるようです。その後の会話の内容から、宗介さんはどうやらお給料を取りに来たようだとわかりました。

頭がうまく回らずぼーっとしていると、宗介さんが部屋に入ってきました。

「彩子さん、大丈夫ですか。行きましょう」

宗介さんに申し訳ないという気持ちはあるのですが、体がいうことを聞いてくれません。私は宗介さんに抱えられるままに立ち上がり、歩き出しました。暗くなったお店のフロアには誰も見当たりません。

「どうしたんですか、彩子さんがわざわざお酒を飲むなんて……その……瀬野さんと、何かあったんですか」

いつもより黒く大きく見えるテーブルや椅子の間を抜けながら、宗介さんが私に尋ねました。

「いいえ、何も……」

言いかけて、涙が出てきました。

何もありません、私は愛されていて幸せです、そう言おうとしたのに、どうして。

「本当に何もないんですか?」

怪訝そうな表情の宗介さんが、入口のドアを開けようと手を伸ばしました。

外にいた瀬野が息を切らしながらドアを開けようとしたのと、それは、同じタイミングでした。

言い返せない ●瀬野清彦

その光景を目にした瞬間、両こめかみのあたりがかぁっと熱くなった。久しく感じていなかった感覚だった。

俺は中村くんに掴みかかった。そんなことをしてはいけないと頭が止めるよりも早く、体が動いた。そうしながらも彩子さんが崩れ落ちないようしっかり気は配れていたのだから、現金なものだ。

俺は彩子さんを奪い返す。中村くんは特に抵抗せずに、俺のやることを受け入れた。

「彩子さんに何をした?」

自分の声が怒りと焦りで震えているのがわかる。まだ何が起こったのか確認もしていないというのに、最悪の事態の想像が浮かぶ。

中村くんのことを俺は信じている。いや、信じていたというべきか。だが、人間など容易に変わるものだ。好きな女性が別の男と結婚すると知ることは、人間を変える大きな要因になり得るだろう。

「あんたこそ……何をしたんですか?」

中村くんは俺を睨み返した。その瞳の強さに俺はたじろぐ。自分は間違ったことをしたのだと直感した。

「僕は今日非番で、閉店前に給料を取りに来たんです。そうしたらすでに彩子さんはこの状態で、店長に頼まれて僕が送っていくことになったんです」

中村くんの言うことが嘘だとは感じられなかったが、俺はすかさず彩子さんの服に乱れがないか確認した。皺にはなっているが、脱がされたものを無理にもう一度着させられたような不自然さはない。

すまなかったと謝ろうとすると、それよりも早く中村くんが口を開いた。

「もともとお酒を飲まない彩子さんが飲んだんだ。彩子さんは何か悩んでいるんじゃないのか。お前が彩子さんを追い詰めるようなことをしているんじゃないのか。お前がもっとしっかりしていれば、こんなことにはならなかった。彩子さんが大事だというのは口だけか」

機関銃から次々と弾が撃ちだされるように、中村くんは俺を責める言葉を並べたてる。

何も言い返せなかった。

確かにその通りだと思ったからだ。

「あんたがそんなざまなら、僕はたとえ今からでも彩子さんを奪ってみせる。幸せにしてくれない男のもとに、彩子さんを行かせるわけにはいかない」

「……宗介……さん」

腕の中で、彩子さんが顔を上げた。

「清彦さんは本当に何も悪くないんです。お願い、責めないで……」

俺はやりきれなくなった。中村くんが俺を責めなくても、自分で自分を責めたかった。

今、俺にできることはひとつしかなかった。

「疑ってすまなかった。彩子さんを介抱してくれて、どうもありがとう」

できる限り深く頭を下げる。

彩子さんを連れて歩き出したが、中村くんは追ってはこなかった。

彩子さんの家に帰ると、ベッドにそっと寝かせた。その横で、彼女が目を覚ますのを待ち続けた。

ご指導タイム ●榊川彩子

「お目覚めですか、お嬢様」

目を覚ますと、隣に清彦さんが寄り添ってくれていました。

ひょっとして今までのことは全部夢だったのではないか……とっさにそう思ってしまったのは、久しぶりに「お嬢様」と呼ばれたから。それにその口調も、執事のときのようだったからです。

ですが、私はすぐにそのことについて深く考えられなくなりました。

この間とは比べものにならない……激しいキスを、何度も何度もされたからです。しつこくて、濃厚で、激しいキスを。

「んっ……っ、はぁっ……」

息苦しさに、何度も顔をそむけて呼吸をしようとしますが、そのたびに清彦さんは私の頬と顎を強引に掴み、引き戻します。

タンタラタンタラ タラララララララ…♪* * * * * *

遠くからカノンが聞こえてきました。こんな状態で、執事のご指導タイムが始まるというのでしょうか。

「お嬢様、今回のことは私にも落ち度はありました。ですが、お嬢様もこれからは人妻となられる身……最低限、わかっていていただかなくてはいけないことがあります」

そう言って私を見下す清彦さんの目は、これまでの優しいだけとは違う――そう、野獣のようなぎらつきがありました。

「今日はもう一度、執事に戻ってご指導致します。男の何たるかを、お嬢様のお体に刻みつけさせていただきます」

「あっ……」

服の胸元を引き下ろされ、スカートをたくし上げられ、肌が大きく露出しました。

「ん、ぁ……」

肌があらわになってところに、清彦さんは激しく口づけをしたり、舐めたり、指先を羽毛のようにさせて触れたりします。

「あ……やぁ……そんなに、されたら……っ」

「肝心なところ」にまで指や舌は伸びていないのに、そこがすっかり濡れていることがわかります。

「ですが、これは指導ですので」

清彦さんはわたしの言葉を封じるように、強く唇を押しつけました。

舌が口の中に入りこんできます。体が交わったわけでもないのに、それだけで私は自分が清彦さんに抱かれたような気になりました。あまりにも濃くて、私を強く求めるキスだったから。

清彦さんはそのまま、下半身のほうに移動していきます。

太腿に唇が当たりました。

ちゅう……っと音を立てて、清彦さんがその部分を強く吸います。

「は……あん……」

「そのように声を上げられて……いけませんよ、お嬢様」

ほら、おわかりになりますか? 清彦さんにそう言われて目線を下げた私が見たのは、自分の内腿に散った、花弁のようなキスマークでした。何枚も、何枚も。それはまるで、清彦さんの私への執着と愛情を示しているかのようでした。

「お嬢様、いえ彩子……。彩子は私のものだ。もう誰にも渡さない。もう印をつけてしまったから、お前は俺以外の誰のものにもならない」

清彦さんが私を強く抱きしめます。内腿のキスマークが、どれも熱を帯びているように感じました。

「結婚したら……この程度では済まさない。すべてをかけて彩子を愛する。骨の隅々までね」

すっかりぼんやりしてしまった私に、またキスが降り注ぎました。

やがて、私たちの結婚式が行われました。財界関係者や要人などを集めた大規模な結婚式です。お友達だけを集めた小さなものは後日開く予定でした。

その夜、瀬野と私は、結ばれました。

あらすじ

晴れて公認の中となった瀬野と彩子。

執事ではなく恋人となった瀬野に求めようと迫る彩子だけど…?