女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 「妄カラ女子」…spotB〜彩子編〜・シーズン11

新しい人生を 歩んでいく ●榊川彩子

結婚式が終わると、私と清彦さんは用意していたホテルの部屋に向かいました。

披露宴だけでなく、二次会でも関係者への挨拶に追われましたが、疲れはあまり感じていませんでした。これでやっと私と清彦さんの関係が公に認められるという喜びが、疲れを上回ったようです。

お祝いに来て下さった中には、小さな頃からかわいがってもらっていた方も多くいらっしゃいましたが、皆、この結婚を祝福して下さいました。

疲れを感じなかった理由は、もうひとつありました。

この後に起こるであろうことを考えれば、期待と喜びで疲れなどとても感じていられなかったのです。

――結婚したら、覚悟していて下さいね。

式の最中に、何度も清彦さんの言葉を思い出しました。

部屋に入ると、清彦さんはとつぜん私をドアに押しつけました。唇を重ね、しらばくわたしの唇の感触を味わうかのように動かずにいましたが、やがて舌が割って入ってきました。

優しいのに、熱い気持ちが伝わってくるような舌づかい。私を気遣う繊細さが満ちていながらも、私を求める情熱が溢れ出しているのがわかります。

私は清彦さんの背中を抱きしめ、応えるように舌を絡ませました。キスだけはこれまでに何度もしていたので、少しずつ慣れてきました。自信があるとはとてもいえないけれど、清彦さんのリードに従っていれば、私も自然と気持ちを伝えられるようなキスになるのです。

(もっと……)

清彦さんを抱く手に力を込めてさらに求めましたが、清彦さんはそっと唇を離しました。

どこからかパッフェルベルのカノンが聞こえてきます。

タンタラタンタラ タラララララララ…♪* * * * * *

「彩子、情熱に身をまかせてきってはいけない。愛おしいという気持ちを全身で満喫するのは大事だが、理性があってこその喜びだ。……もっとも最初に求めたのは俺だから、まずは自分が反省しないといけないね」

苦笑する清彦さんを、私は今までよりもいっそう愛しく感じました。理性の人だった執事・瀬野が、私を想うあまりに自分を律しきれなくなるなんて……

清彦さんに促されてバスルームに入ると、真っ白な大理石のバスタブにはすでにお湯が張られていました。

お湯の上には無数のバラが浮かんで、あたりに香気を放っています。

「素敵なお風呂……」

清彦さんは外で待っているというので、私は一人でバスタブに浸かりました。

ゆっくりとお湯に体を沈めてバラの香りに包まれると、これまでのことがよみがえってきました。宗介さんに憧れたこと、清彦さんが酔った私を迎えにきてくれたこと、雨宮さんのヘッドハンティング、札幌で清彦さんを見つけたこと。

それらはすべて過去の、大事な思い出になりました。

これから私は清彦さんの妻として、新しい人生を歩んでいくのです。

(私は幸せになる。清彦さんと二人で……)

真新しい結婚指輪をじっと見つめながら、私は誓いました。

バスローブを羽織ってバスルームを出ると、清彦さんが待っていてくれました。

ひざまずいて手にキスをしてから、「お姫様だっこ」で抱いてベッドまで運んでくれます。

私をベッドの上にふわりと横たわらせると、「いい子で待っていて下さいね」と、自分もバスルームに入っていきました。

今日は 長い夜になるよ ●瀬野清彦

放っておいたら暴走しそうな自分を押さえながらシャワーを浴びた。

彩子を求めて全身が熱く燃えるようなのを、ぬるめのシャワーで冷ます。

本来なら今日からは理性をかなぐり捨てて彩子を抱いてもいいのだが、何しろ彩子は初めてだ。憧れは強いものの、憧れと現実には得てして距離があるもの。性急に進めて怖がらせてはいけない。

シャワーを浴びながら、これまでのことを振り返った。彩子がまだ少女の頃に、執事として榊川家に入ったこと。彼女が榊川家にいたころは、正直それほど魅力を感じていなかった。強く惹かれだしたのは、彩子が一人暮らしを始めてからだ。それまでのどこか線の細い、頼りない感じが嘘だったように、彩子は強く、美しく成長していった。カラ回りをしがちではあったけど、指摘すればきちんと反省するし、それまで以上にきちんと賢くなる。可憐な花のただ可憐なだけではないたくましさに、まぶしさを覚えた。

シャワーから出ると、バスローブを羽織った彩子がベッドに腰掛けて待っていた。隣に座って抱き寄せ、そっと唇を重ねる。

「お嬢様、彩子さん、彩子……」

唇を離すたびに、これまで俺たちに流れてきた時間を再確認するように何度も繰り返す。そんなふうに呼んでいたかけがえのない時間が、確かにあった。

「彩子……」

最後に呟いて、強く抱いた。

「彩子を離したくない」

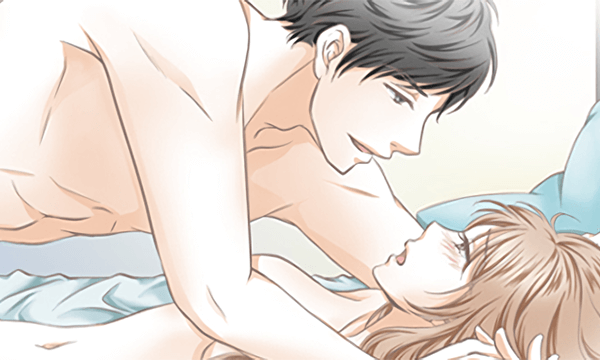

キスをしながら、彩子を押し倒す。

バスローブの紐をほどき、前をはだけさせた。

肌理の細かい白い肌が、俺の前にさらけ出される。

この体も、この体に包まれた心も、もう俺のものだ。

「彩子、きれいだ……」

首筋や胸もとにキスをする。彩子が感じて小さな声を出した。腕が伸びて、俺の頭をかき抱く。緊張しているようだが、腕にこめられた力や動きから俺を求めているのがわかる。

長い間、彩子を待たせてしまった。――やっと応えられる。

「俺の知りうる限りの手ほどきをするから、今日は長い夜になるよ。大丈夫、優しくするから……全部俺にまかせて」

唇だけでなく、指でも愛撫する。首、肩、鎖骨、胸、脇腹……感じやすいところにはまだ触れない。体の緊張を十分にほぐしてからではないと、不快感のほうが勝ってしまうこともある。

「愛してる……好きだよ……」

軽いキスをしながら耳元で囁き、心も落ち着かせていく。もっともこれは小手先のテクニックではない。俺の本心だった。

彩子の体が徐々に熱くなってくるのを、俺は感じた。

その手で花開く ●榊川彩子

昔、お父様が買われた中国の青磁器が書斎に運ばれてくるのを見たことがあります。

骨董のお店の方の、器に触れる手つきがあまりにも繊細だったことは、まだ幼かった私にとってひとつの大きな衝撃でもありました。こんなふうに丁寧に扱わなければいけないものが、この世の中に存在するなんて。人がそれほどまでにひとつのものをそこまで大事に思うなんて。

今、私の体に触れる清彦さんの手は、あのときの手と同じでした。

絶対に取り換えのきかない、この世にひとつしかない、心から大事に思うものに触れている――。

清彦さんはその手で私の体のいろんなところを優しく撫でながら、何度もキスをしてくれました。まるで私が彼のものになったことを確認しているようなキスでした。

額から少しずつ下がっていって、やがて爪先まで……。胸や太腿のそばに来たときはドキドキしましたが、そこにはまだ触れませんでした。

「んん……あ……っ」

清彦さんのキスはだんだん激しくなりました。まるでキスの嵐です。フェブラリー・キャットで酔って、清彦さんに連れて帰られた日を思い出しました。自分では見えませんが、あのとき以上に今、私の体にはキスマークが散っているのではないでしょうか。花吹雪のように……。

キスはさらに濃厚になりました。唇だけでなく、舌での愛撫も加わります。

焦らすように周囲を舐めていた舌が、やがて脚の付け根に近づくと、私は顔を赤くして脚を閉じようとしました。興味のあったこととはいえ、さすがにいざとなると恥ずかしさのほうが先に立ちます。

「恥ずかしい……」

「だめだよ」

清彦さんは不敵に笑って、脚を押さえつけました。

「彩子の全部、もう俺のものだから」

清彦さんの舌が、その部分をそっと舐めました。

「……あっ、ん!」

味わったことのない感触に、私は背中を反らしました。熱くて……その部分から蕩けてしまいそう。

「ひゃっ、あん!」

小さな突起の部分を舌で突かれると、さらに大きな声が出てしまいました。

舐めたり、吸ったり、清彦さんはリズムをつけてそこを愛撫して下さいました。恥ずかしいという気持ちはまだ残っていましたが、それよりも新しい快感に溺れそうです。

「あん……あっ」

「どんどん濡れてきてる……じっくり濡らせば痛くないから」

そのうちに腰が勝手に動いてしまうようになりました。自分でもはしたないと思うほどです。でも、どうしようもできない。

早く清彦さんが欲しいのです。痛いことだとはわかっていますが、ひとつになりたい気持ちのほうがずっと強いのです。

私は確実に、清彦さんの手で花開いていました。

「清彦さん、お願い焦らさないで……もう我慢できない。あなたが、欲しいの」

たえだえの息で、清彦さんに訴えました。

感じていたい ●榊川彩子

「あっ……! あぁぁぁっ……」

その痛みを、何と表現したらいいかわかりません。

これもまた、味わったことのない種類の痛みでした。

それでも私はとても幸せでした。やっと清彦さんとひとつになれた。どれほどこの日を、この瞬間を待ち望んでいたでしょう。

「清彦さん……清彦さん……愛しています……」

私はうわごとのように呟いて、清彦さんの背中を思いきり抱きしめました。

「俺もだよ、彩子。俺も彩子を愛している。いや、好きや愛してるという言葉だけじゃ、俺の気持ちを伝えきれない……」

私たちはそのまましばらくつながったままでいました。動かずにいてくれたのは、たぶん清彦さんの優しさだったのでしょう。

「やっとひとつになれた……」

私が思っていたのと同じことを、清彦さんも耳元で呟きます。熱い吐息が耳たぶにかかりました。

清彦さんの脈動が伝わってきました。清彦さんが生きていることを、自分の体の中で感じました。

清彦さんがわずかに腰を動かすと、また痛みが走りました。

「あっ!」

「大丈夫? 一度抜こうか?」

私は首を横に振りました。

「抜かないで……このまま続けて……」

せっかくひとつになったのです。たとえ我慢してでも、もっと、ずっと清彦さんを感じていたい。

「ゆっくり動いてくれれば……たぶん、大丈夫……」

清彦さんはうなずいて、少しずつ、少しずつ腰を動かしました。気持ちいいとは思えなかったものの、いつかそう思えるだろうというほのかなときめきのようなものが、一秒ごとの感覚の中にありました。それは、今はまだほんの小さな芽が出たばかりだけれど、いつか大輪の花を咲かせることになるのでしょう。

清彦さんはほとんど動かないかわりに、挿入したまま唇や手で愛してくれました。

首筋、乳房、腰……

「あ……あんっ……」

挿入してから、ほかの部位の感覚もより敏感になったようでした。少し触れられただけでも、大きな声が出てしまいます。

くすぐったいようでも、気持ちいいようでもあって……

パッフェルベルのカノンが聞こえてきました。ご指導タイムが始まるようです。

タンタラタンタラ タラララララララ…♪* * * * * *

「逃げないで。くすぐったいかもしれないけど、我慢して。少しずつ気持ちよくなるから……」

「でも……」

「言うとおりにしなさい」

体をくねらせて愛撫から逃れようとすると、清彦さんは私の手を掴んで動けなくしました。そんな動きがよけいに私をぞくっとさせます。

「こんなにいやらしい顔するんだね……たまらないな……」

中の清彦さんが、また少しだけ動きました。

目が離せない ●榊川彩子

何度も何度も優しく揺らされて、痛みを感じるたびに指や唇でご機嫌をとられるようにあやされて、いつしか私は時が経つのも忘れて、ただただうっとりしていました。

イクということはなかったけれど、満足でした。いつかきっと、そう遠くないうちにそこに至れるだろうという確信がありましたし、それよりもひとつになった喜びを心の底から実感できただけで十分でした。

未知だった感覚を繰り返し受け止めた疲れからか、私は途中で気が遠くなっていきました。

私は清彦さんを体の中で受け止めたまま、眠りの淵に落ちていきました。意識の端のほうで清彦さんが苦笑するのが見えたような気がしました。

翌朝、熱い視線を感じて目を覚ましました。

横を見ると、清彦さんがこちらを見て微笑んでいます。

今さらといえば今さらなのですが、寝顔をずっと見られていたことが無性に恥ずかしくなって、ふとんを顔に掛けようとすると、その手を止められました。

「隠れないで、かわいいよ」

そのまま唇がそっと降りてきて、私の唇をそっとふさぎました。

私たちはベッドから降りて、部屋についた小さなキッチンに向かいました。

軽い朝食程度ならつくれるようになっています。ルームサービスを注文してもよかったのですが、せっかくの新婚一日目なのですから、ここは手作りのモーニングを用意したいところでした。

ですが……

「きゃーっ!」

私はキッチンに用意したコーヒーを、派手にこぼしてしまいました。

昨夜の疲れが残っていて、少しだけふらふらしていたのも事実ですが、正直にいうと……キッチンに立つことにまだ慣れていないせいもありました。一人暮らしのときも自炊はしていたのですが、得意とはいいがたく……これからもっと、勉強していかなくてはいけませんね。

「大丈夫? やけどしてないか?」

清彦さんが急いでやってきて、手際よく片付けてくれます。

「大丈夫だけど……私……」

私は目を伏せました。私よりずっと高い家事力を持つ清彦さんに、私は果たして「結婚してよかった」と思ってもらえるようになるでしょうか。

清彦さんはふふっと笑うと、立ちすくんでいた私を抱きしめました。

「焦ることはないよ。ゆっくり慣れていけばいい」

まるで私の心を読んだように、優しい言葉をかけて下さいます。

「慣れるまで、いや、慣れてからもずっと彩子のことを見ているよ。本当にかわいくて、目が離せないんだ」

清彦さんが私の頬をちょんとつつきます。一瞬むっとしかけましたが、それよりも先に笑ってしまいました。

パッフェルベルのカノンが流れてきます。私は清彦さんに指導してもらい、無事に朝食をつくることができました。

「清彦さん、これからもよろしくお願いします」

私はできあがった立派な朝食を前に頭を下げました。

「それよりも、もっと別の感謝がほしいかな」

清彦さんが顔を突き出してきます。意味がわかった私は、その頬にそっとキスをしました。

私たちは朝食をとりながら、これから開く友人たちを集めたプライベートパーティはどんなものにしようか話し合いました。

あらすじ

晴れて挙式を挙げた瀬野と彩子。

彩子は以前彼に言われた「――結婚したら、覚悟していて下さいね。」という言葉に式の最中から気が気じゃなく…。