女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 「クロス・ラバーズ」…spotA〜美陽編〜・シーズン9

今はちょっとだけお預けな

「そそそ、そんな、いきなり一緒に……お風呂だなんて……」

美陽は自分の顔がどんどん熱くなっていくのを感じた。

隆弘は慌てる美陽に構うことなく、悠々と湯船に湯を張り始める。浴室に蒸気が充満したが、窓ガラスは曇らず、美しい夜景を映し出したままだ。曇り防止ガラスだろう。

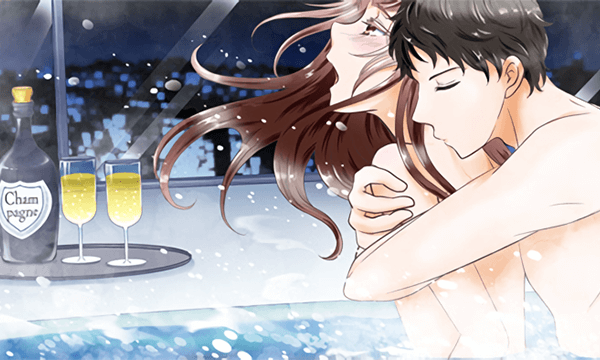

浴槽から離れた隆弘が後ろに立った。後ろから抱きすくめられる。

「こんなきれいな夜景を見ながら、一人で風呂入るなんて寂しいだろ」

「だけど……こ、心の準備が……」

ベッドをともにする心の準備はしていたが、一緒にお風呂に入る心の準備はしていなかった。自分でも自分が面倒だと思う。恋愛経験が豊富ではないことが、こんなときにいやになる。

「心の準備なら、俺がしてやるよ」

隆弘は片手を伸ばして壁の照明のツマミに触れ、浴室の明かりを徐々に落としていった。隆弘の手がツマミから離れると、浴室内は二人の輪郭がぼんやりとぼやけるほどには暗くなった。

「ほら、見てみろ」

隆弘に促される前に、「それ」には美陽も気づいて息を飲んでいた。

浴室が暗くなったことで、夜景がより眩(まばゆ)く輝いて見える。

「だけど、今はちょっとだけお預けな」

隆弘は美陽の肩を掴み、力強く、しかし優しく自分のほうを向かせる。夜景が見えなくなった。

隆弘は美陽の頬を包み、その唇に唇を重ねる。

「ん……」

隆弘の唇は男性にしては柔らかい気がした。その感触を確かめていると、隆弘は大胆に舌を入れてくる。

「んん……ふっ」

美陽は体をよじらせたが、隆弘は美陽を逃そうとはしない。そのまま美陽の腰を抱え、横の壁に向かって二、三歩進んだ。背中に壁の感触。

美陽から逃げ場を奪った隆弘は、さらに濃密に舌を絡ませてきた。もう美陽になすすべはない。きらめく夜景を前にして、いつの間にか自分は蜘蛛の糸にかかったように隆弘に捕らえられてしまったのだとわかった。

「はぁ……む……っ」

キスをしながら、服を一枚一枚脱がされていく。抵抗しようとしたが、もう力がうまく入らない。魔法にかかってしまったみたいだ。

最後の一枚……パンティが膝から滑り落ちる。裸を見られるのが恥ずかしくて、美陽は隆弘に抱きついた。隆弘はいつの間にか持っていたタオルで美陽の体を包んでくれた。

「先に入ってな。これなら恥ずかしくないだろう」

隆弘は美陽から離れて蛇口を閉めると、バスタブの上に置かれていた入浴剤を湯に入れた。透明だった湯がみるみる乳白色に変わる。なるほど、これなら確かに湯の中でも裸は見えないだろう。

美陽は隆弘が向こうを向いたのを確認するとバスタオルを取り、おずおずと湯に足をつけた。

殻から飛び出さなくては

美陽は湯船に浸かった。隆弘には背を向け、窓に向き合って、バスタブの端にちょこんと座る。

眼前には先ほど目を見張った夜景が広がっている。だが今は、そちらよりも隆弘のほうがよっぽど気になってしまう。

背後で隆弘が服を脱ぐ気配がする。美陽は窓ガラスに隆弘の姿が映りこんでいることに気づいた。目を逸らしたい気持ちと、じっと見つめていたい気持ちが混じり合って、湯船と窓ガラスの間を美陽の視線はせわしなく行き来した。

今まで何度となく抱きしめられたり、触れ合ったりした感触からそれとなく気づいてはいたが、隆弘の体はよく鍛えられていた。といっても分厚い筋肉がついているわけではない。痩せマッチョ型というのだろうか。忙しい日々を送りつつも、きちんと運動しているのだろう。

服を脱ぎ終わると、隆弘は軽くシャワーを浴びた。美陽が恥ずかしさのあまりいきなり湯船に浸かってしまったのに比べると、だいぶ精神的に余裕があるようだ。

隆弘がバスタブに入ってきた。ポチャンと音がして湯の嵩が増える。

バスタブに寄り掛かり、隆弘はしばらく夜景を眺めていたが、やがて美陽に声を掛けた。

「いつまでも恥ずかしがってないで、こっち来いよ」

美陽は追いかけてくるその姿を確かめるように、そっと振り返る。

隆弘は湯船から美陽のほうに両腕を差し出していた。

「そんな端にいないで、ここに座れ」

ここ、と指差したのは膝と膝の間だ。

「寄り掛かって、手足を伸ばせよ」

いつまでも恥ずかしがってないで――、その言葉が妙に胸を刺激した。そうだ、恋愛経験の少なさを言い訳に、いつまでも子供じみたことをしているわけにはいかない。隆弘は過去から学んで、美陽を辛抱強く待っていてくれた。自分も勇気を出して、殻から飛び出さなくては。

おっかなびっくりながらも移動し、思いきって隆弘の膝の間に入ってその胸板に寄り掛かると、後ろから肩を抱きしめられた。

「副編集長……」

「なぁ、いつまで俺のことをそんなふうに呼ぶつもりなんだ?」

思いも寄らなかった質問を投げかけられ、美陽は目を丸くさせて振り向く。

隆弘は不機嫌そうとも照れくさそうともとれる表情をしていた。

「そろそろ名前で呼べよ。俺もお前のこと、名前で呼ぶから……美陽」

美陽の耳元で、隆弘は囁く。抱く腕に少しだけ力が込められた。

「わかりました……た、隆弘……さん……」

裸で触れ合っているのに、名前を呼び合うぐらいで気恥ずかしい気分になるなんておかしい。何だか順番がめちゃくちゃだ。おかしいけれど、やっぱり照れる。

「よくできました」

隆弘の手がそっと頬にあてられる。そのまま美陽は後ろを向かされ、キスをされた。

「おいしいだろ?」さっきのようなディープキスになるかと思ったが、隆弘はあっさり唇を離した。

少しだけ寂しい気分になったが、隆弘にはべつの考えがあったようだ。

「まずは乾杯しなくちゃな」

隆弘はバスタブ横の洗面台に置かれたふたつのフルートグラスを取り、ひとつを美陽に渡す。

そうだった、肝心なことを忘れるところだった。

「乾杯」

「……乾杯」

隆弘が差し出したフルートグラスに、美陽もフルートグラスを当てる。高く軽やかな音がバスルームに響いた。

「甘い……」

琥珀色の液体を口につけると、想像していたよりも甘かった。シャンパンはほとんど飲んだことがないが、隆弘が飲みやすいタイプのものを選んでくれたのかもしれない。

隆弘は最初、ゆったりとシャンパンを味わっていたが、少しして唐突に話しかけてきた。

「なぁ、シャンパンのおいしい飲み方を教えてやろうか」

「おいしい飲み方?」

「そ、こうすんの」

返事も聞かずに隆弘はシャンパンを口に含むと、美陽の唇に唇を押し当てる。

わずかに開いた隙間からシャンパンが流れこんでくる。

「おいしいだろ?」

「……おいしい……です」

甘いシャンパンが、さらに甘くなっていた気がした。

「じゃあ、俺にも飲ませて」

隆弘はにっと笑って、自分の唇を指す。

ちょっと恥ずかしかったが、美陽は同じようにシャンパンを口に含み、隆弘の口に流しこんだ。隆弘と同じようにスムーズにはできなかったが、しかしとにかくできたことはできた。

「なんか、カクカクしてるな。緊張するなって」

隆弘は笑って、美陽をもう一度抱きしめた。

笑い声がバスルームから消えると、一瞬の静寂があたりを満たした。

隆弘は美陽をもう一度さらに強く抱きしめた。ぽちゃん、と湯が跳ねる音。

「好きだ」

耳元に、力強い言葉。迷いのない、信じてもいいのだと思わせてくれる――。

隆弘は美陽を抱きしめたまま、前を向かせた。向かい合った隆弘の顔はわずかに上気していた。

「『ブリジット』の編集部にいた頃から、気にはなっていたんだ。だけど同じ編集部になって、もっと、ずっと惹かれた。仕事もひと通りはできるようになって、だからかもしれないが毎日がなんとなく空しくて……そんなときに美陽の姿を見ると、何だか元気になれたんだ。美陽の元気を少し分けてもらっているような気分になれた」

隆弘は語る。美陽の目にはもう、夜景は映っていない。見えているのはただ、隆弘だけだった。

「俺はこれからも美陽の笑顔を守りたい。美陽が元気でいられるように力を尽くしたい。誰よりも大事にする。だから……俺と一緒にいてくれ」

「は……い……」

美陽は答えた。

自分も何か隆弘に気持ちを伝えたかったが、幸せすぎて、頭がうまく回ってくれない。

「私も……ずっと隆弘さんと一緒にいたいです」

やっと、それだけ言えた。

おいしいだろ?

さっきのようなディープキスになるかと思ったが、隆弘はあっさり唇を離した。

少しだけ寂しい気分になったが、隆弘にはべつの考えがあったようだ。

「まずは乾杯しなくちゃな」

隆弘はバスタブ横の洗面台に置かれたふたつのフルートグラスを取り、ひとつを美陽に渡す。

そうだった、肝心なことを忘れるところだった。

「乾杯」

「……乾杯」

隆弘が差し出したフルートグラスに、美陽もフルートグラスを当てる。高く軽やかな音がバスルームに響いた。

「甘い……」

琥珀色の液体を口につけると、想像していたよりも甘かった。シャンパンはほとんど飲んだことがないが、隆弘が飲みやすいタイプのものを選んでくれたのかもしれない。

隆弘は最初、ゆったりとシャンパンを味わっていたが、少しして唐突に話しかけてきた。

「なぁ、シャンパンのおいしい飲み方を教えてやろうか」

「おいしい飲み方?」

「そ、こうすんの」

返事も聞かずに隆弘はシャンパンを口に含むと、美陽の唇に唇を押し当てる。

わずかに開いた隙間からシャンパンが流れこんでくる。

「おいしいだろ?」

「……おいしい……です」

甘いシャンパンが、さらに甘くなっていた気がした。

「じゃあ、俺にも飲ませて」

隆弘はにっと笑って、自分の唇を指す。

ちょっと恥ずかしかったが、美陽は同じようにシャンパンを口に含み、隆弘の口に流しこんだ。隆弘と同じようにスムーズにはできなかったが、しかしとにかくできたことはできた。

「なんか、カクカクしてるな。緊張するなって」

隆弘は笑って、美陽をもう一度抱きしめた。

笑い声がバスルームから消えると、一瞬の静寂があたりを満たした。

隆弘は美陽をもう一度さらに強く抱きしめた。ぽちゃん、と湯が跳ねる音。

「好きだ」

耳元に、力強い言葉。迷いのない、信じてもいいのだと思わせてくれる――。

隆弘は美陽を抱きしめたまま、前を向かせた。向かい合った隆弘の顔はわずかに上気していた。

「『ブリジット』の編集部にいた頃から、気にはなっていたんだ。だけど同じ編集部になって、もっと、ずっと惹かれた。仕事もひと通りはできるようになって、だからかもしれないが毎日がなんとなく空しくて……そんなときに美陽の姿を見ると、何だか元気になれたんだ。美陽の元気を少し分けてもらっているような気分になれた」

隆弘は語る。美陽の目にはもう、夜景は映っていない。見えているのはただ、隆弘だけだった。

「俺はこれからも美陽の笑顔を守りたい。美陽が元気でいられるように力を尽くしたい。誰よりも大事にする。だから……俺と一緒にいてくれ」

「は……い……」

美陽は答えた。

自分も何か隆弘に気持ちを伝えたかったが、幸せすぎて、頭がうまく回ってくれない。

「私も……ずっと隆弘さんと一緒にいたいです」

やっと、それだけ言えた。

バスの中の続きをしようか

「ひゃっ」

突然顔に冷たいものが触れて、美陽は高い声をあげる。

隆弘が手に持っていたフルートグラスを美陽の頬に当てたのだった。

「もうのぼせたのか? 早ぇだろ」

隆弘はにっと笑っている。

「のぼせてなんか……」

「そうか? ぼーっとしてたから、そう思ったんだけどな。それとも俺の告白を聞いているうちにうっとりしちまったとか?」

「そ、そんなんじゃ……」

ないとは言えない。むしろ、その通りだ。

言葉を飲みこんで、美陽は隆弘を軽く睨みつけた。

「ははは、かわいいな、美陽は」

隆弘はさっきのように美陽を後ろ向きにさせると、また自分の膝と膝の間に座らせて抱きしめる。

「ま、正気ならそれでいいよ。俺の本気の告白を忘れられたり、間違って覚えられたりしたらたまんねぇからな」

「それは、絶対ないですっ!」

美陽は振り返って隆弘の目をじっと見つめた。

隆弘もその目を見つめ返す。

二人は見つめ合って、それからキスをする。隆弘は今度は濃厚に舌を絡ませてきた。

「んん……っふ」

しばらくして、唇がやっと解放される。

隆弘は美陽の背後から、首筋を攻めた。ついばむようなライトなキスから、やがて欲望を感じさせるような、甘噛みを交えたキスへ。

「やっ……跡、ついちゃう……」

「見えるところにはつけねぇよ」

見えないところにはつけるということか。だが、いやではなかった。

「バスの中の続きをしようか」

いつの間にか腰に回されていた手が、徐々に上がってくる。

隆弘の手が胸の膨らみをとらえた。最初は周囲に円を描くように触れ、やがてその円を狭めていく。

「……あ」

手が動くたびに、体が敏感になっていくのがわかる。

こんな状態で、胸の頂点を触られたら……もしかしたら、大きな声をあげて反応してしまうかもしれない。そう考えると、下半身がかっと熱くなる。

隆弘の手がそちらに向かっていなくてよかった、と思いきや――。

「そ、そっちはだめですっ」

わかっていてそうするかのように、隆弘は片手をするすると下ろしていった。向かっている先は間違いなくその部分だ。

隆弘の手を掴む。その瞬間、

「あぁっ!」

美陽は体をのけぞらせた。意識が他に逸れた瞬間、胸の蕾をそっとなぞられたのだ。

「ん……あっ」

「感じやすいな」

隆弘は触れるか触れないかの位置で、そっと指の腹でそこを擦(さす)る。しっかりと撫でられるよりも、「タチの悪い」愛撫だ。美陽の乳首はあっという間にぴんと立って硬くなった。

そのとき、ぐらりと視界が揺れた。

隆弘がとっさに抱きかかえてくれたおかげで、湯船に沈みこまずに済んだ。

「おいっ、マジでのぼせたのか!? 多少酒が入っていたからっていっても早すぎだろ!」

隆弘は愛撫も忘れて慌てている。

「……いや、大丈夫です……」

「大丈夫じゃないだろ」

のぼせてはいない、と思う。お酒だってそう弱いほうではない。お酒を飲みながらお風呂、なんてのもこれが初めてではない。

だから原因があるとすれば――お風呂で「こんなコト」をしていたせいだ。

「仕方ない。上がるぞ」

美陽を抱えて、隆弘は湯船を出る。その体にきちんとタオルを掛けて隠してくれることも忘れなかった。

気持ちに応えたい

「ほら、ちゃんと水飲め」

「すみません……」

部屋のダブルベッドをひとりで占領して、美陽は横たわっていた。体にはタオルが掛けられているだけだが、本当にのぼせているせいか、空調が快適なせいか寒くはない。隆弘も腰にバスタオルを巻いただけのところを見ると、後者だろう。さすがは一流ホテル……などと美陽はぼんやり思う。

「水に氷入れるか? いや、ジュースのほうが飲みやすいかな」

「氷でいいです」

「じゃあ、持ってきてやるからちょっと待ってろ」

隆弘は美陽からグラスを受け取ると、部屋の冷蔵庫から氷を取り出し、グラスに入れて戻ってきた。

手渡された美陽はそれを一気に飲み干す。

「……ふぅっ」

体の中を清涼感が駆け抜けていく。単に緊張していただけだったのか、それだけでかなり楽になった。

「隆弘さん、もう大丈夫です」

ずっと心配させているのも悪いので、起き上がろうとする。が、隆弘は

「まだ寝てろ」

と美陽を制した。

美陽が落ち着いたのを見ると、隆弘はクローゼットからバスローブを出して美陽の横に置いた。

「動けるようになったのなら、まずこれを着ろ。体が冷える」

自分も背を向けて、バスローブを羽織る。

「今日はもうゆっくり休め」

美陽がバスローブを着たのを確認すると、隆弘はダブルベッドの端に横になった。美陽は急いでど真ん中からもう少し端のほうに移動する。

「布団かけるぞ。部屋は少し明るくしておくからな。気持ち悪くなったらすぐ言えよ」

隆弘は本気で寝てしまおうとしている。美陽は内心で焦った。

自分は本当にもう平気だ。湯あたりだったとしてもおそらく一時的なものだろう。このままではせっかくこの日のためにホテルを準備してくれた、いや、この日まで待っていてくれた隆弘の気持ちを無駄にしてしまう。

隆弘の真摯な気持ちに応えたい。

――自分から言い出すのは、恥ずかしかった。でも言わないと、隆弘は美陽のことを心配して何もしてこないだろう。

美陽は隆弘の背中にしがみついた。

「……抱いて下さい」

恥ずかしくて仕方がなくて、心臓がばくばくと鳴る。たぶん隆弘にも伝わってしまっているだろう。だが、それでもいい。気持ちが伝わらないよりはずっといい。

「私なら本当にもう大丈夫です。……私は今日、隆弘さんに抱かれたくて来ました」

隆弘のバスローブを掴む指に力が入る。

しばらく黙ったままだった隆弘は、やがてこちらを向いた。

「……ったく、お前には本当に振り回される」

口元は笑っていたが、目は真剣だった。

「なら、ひとつだけ意地悪をする。抱いてほしかったら……お前も俺に自分の気持ちを伝えてみろ。その口から、はっきりと」

隆弘は美陽の唇を指でなぞる。

「私の、気持ち……」

美陽は繰り返した。

あらすじ

新雑誌の創刊打ち上げが行われ、「この体も心も、全部俺のものだ」、そう隆弘に伝えられたのは打ち上げ後に落ち合った高級シティホテルだった…。