女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 恋欠女子とバーチャル男子 StoryA 伊川咲の場合 シーズン3

私も一歩踏み出した

「どこか行きたいところはある?」

と尋ねられて、私は迷ってしまった。

何しろ、こんなシチュエーションは初めてなのだ。

男の人とデートらしきことをして、その後ドライブをするなんて。

「そ、そうだなー。夜景のきれいなところとか」

とっさに答える。

「夜景か。あ、確かこの辺りに夜景がきれいなことで有名な公園があったはず。行ってみる?」

「うん、行こう」

私はうなずいた。

公園には30分ほどで着いた。駐車場に車を止めて歩き出す。

階段を上った高台からは、本当に夜景がきれいに見えた。

週末だし、これだけの景色ならもっと人がいそうなものだけど、まわりには誰もいない。

「有名っていっても雑誌に載ったとかじゃなくて、俺もあくまで口コミで聞いただけだから。高校時代の同級生に」

和田くんは言った。

私たちは夜景を見ながらいろんなことを話した。

最初は仕事のこと――たとえばアイのバグ修正についてのスケジュールや、各動作環境ごとの細かい対応などについて――つまりまったく色気のないことを話した。

(告白されるかもなんて、自意識過剰だったかな)

なんだかんだ言って和田くんとは仕事でつながっているのだ。

恋愛経験がないだけに、期待しすぎてしまったのかもしれない。

……なんか、恥ずかしい。

それでも、外にいる開放感からか少しずつプライベートな話題が出てくるようになった。

お互いの家族のこと、普段家でどんなことをしているのか、学生時代のこと。

仕事という切り口でだけ見ていた同僚とそんな話をするのは意外に新鮮で、私は和田くんの話にじっくり耳を傾けた。

和田くんも、たぶん私の話に興味を持ってくれたと思う。

身を乗り出して聞いてくれた。

「ちょっと寒くなってきたね」

「こんな時期に伊川さんに風邪を引かせたら荒木さんに怒られる。そろそろ帰ろうか」

和田くんは冗談っぽく肩をすくめながら言った。

(そうか、もう帰らないといけないんだな)

内心、残念だった。もっと一緒にいたかったのに。

和田くんと話すのは、たとえ恋愛は関係なくても楽しい。

最近はずっと二人三脚で仕事をしているせいで、気を使わないわけではないけど気を使うポイントがわかっているし、一緒にいてリラックスできる。

今まで一人で肩肘を張りがちだった私にしてみれば、得がたい戦友だ。

「あのさ」

和田くんが何か思い切ったような声を出した。

「また、こんなふうに出かけない? アイに学習させるために、デートスポットっていわれるところにたくさん行くのは有効だと思うんだ。だから、また一緒に……」

私はとっさに答えられなかった。

どう受け取ったらいいのかよくわからない。

(これって、次のデートのお誘いってこと? いやいや、仕事が目的だよね。落ち着け、私)

それでも、何とか「うん」とうなずく。

そのとき、風が強く吹いた。ぶるっと体が震える。

「まずは車に戻ろうか。本当に風邪をひかせてしまう」

答えが聞こえたのか聞こえなかったのか、和田くんは歩き出そうとする。

私も一歩踏み出した。

「わっ」

混乱していたせいか、足がもつれて転びそうになる。

「危ない」

和田くんは、倒れかけた私の体を抱き止めた。

甘えてもいいんだ

「あ、ありがとう。もう大丈夫だよ」

慌てて離れようとした。が、和田の強く私を抱きしめたまま動かない。

(……どういうこと?)

私は今はどんなリアクションをとるのが最善なのか答えを出そうとした。

だが、過去にこんな経験はなかったので、うまく導き出せない。

類似の経験をかき集めようとして、お見舞いにきてくれたときに押し倒されたような格好になったことを思い出し、よけいに混乱する。

塩谷さんとのことは何も出てこなかった。

なんだかんだで乗り越えてしまったみたいだ。

「もう、遠回しに言うのはやめにするよ」

和田くんの声に熱がこもる。

気のせいか、体も熱を帯びた気がした。

腕がゆるんだが、完全に自由になれるほどではない。

腕の中にいるまま、彼を見上げた。

その瞳があまりにも熱っぽかったから、それだけで全部わかった。

予感は、正しかったんだと。

「いつも一生懸命な君が好きなんだ」

和田くんは目を逸らさずに言った。

「しっかりしてるように見えるけど、ほっとけない。無性に心配になることもある。守りたいんだ。ずっと一緒にいたい。だから、そばにいてくれないか。俺は伊川さんの特別な人になりたい。彼女になってくれない……んっ」

緊張していたらしく和田くんはどんどん早口になっていったが、最後の最後でついに噛んでしまった。

「ふふっ」

一生懸命さが微笑ましくて、つい笑ってしまう。

私の笑い声は、すぐに泣き声になった。

いろんなことを一緒に乗り越えてきた戦友だからこそ、今かけてくれている言葉は本心からのものだとわかる。

私のいいところも悪いところも全部わかった上で言っているんだと。

「この人にもっと甘えてもいいんだ」という安心感が胸にじわりと暖かく広がっていく。

私も、和田くんともっと一緒にいたい。そばにいてほしい。

助けてもらうだけじゃなくて助けてあげたい。特別な人になりたい。

彼氏になってほしい――そういうことを答えたかったけれど、喉が詰まってしまって声にならない。

「はい」と、鼻詰まりのときのような声でうなずくのが精一杯だった。

和田くんは私の顎に手をかけてそっと上を向かせてくれた。

ポケットから取り出したハンカチで、優しく涙を拭ってくれる。

また、風が吹いた。

「やっぱり車に戻ろう」とハンカチをしまって彼は苦笑する。

私たちは階段を降りると、手をつないで駐車場に向かった。

ただつなぐだけではなくて、しっかり指と指を絡め合うようなつなぎ方だった。

車のドアは和田くんが開けてくれた。

彼は自分も乗りこむと、私の肩を優しく、でも力強く抱き寄せる。

「大好きだよ」

囁いて、キスをしてくれた。

お互いを求めていた

車の中は、向かっていたときとは違う空間になっていた。

私たちは違う関係になっていたし、社内には違う種類の空気が流れていた。

私たちは信号待ちのたびに指を絡め合ったり、軽いキスをしたりした。

恋愛経験がほぼない自分がこんなことができるのは不思議な気がした。

相手が和田くんだと思うと、ドキドキする反面、どこか落ち着く。

好きなもの、好きじゃないもの、したりされたりしたらうれしいこと、うれしくないこと、そういう最低限の性質みたいなことが何となくわかるのが大きいんだろう。

和田くんは私を家まで送ってくれた。

家の前で車を止め、もう一度キスしてくれる。

もう深夜12時を回っていた。

「帰したくないけど、ちゃんとしているところを見せたいから」

名残惜しそうに握られた手を、私も握り返した。

私が降りると、和田くんは運転席からもう一度手を振った。

発進していった車が見えなくなるまで、私はその場に立っていた。

立っていたというより、動けなかったというほうが正しいかもしれない。

体の中に熱が溜まって、正常に動かなくなってしまったみたいだった。

「お姉ちゃん、何してるの」

コンビニに行くという結が集合玄関から出てきて声をかけてくるまで、私はずっとその場に突っ立ったままでいた。

***

私たちにその後、大きな変化はなかった。

「アイをリリースするまでは、そちらに集中しよう」と二人で決めたからだ。

アイが完成した日は、社内で軽く打ち上げをした。

翌日は週末で、ずっと前から和田くんの家に遊びに行くと約束していた。

もちろん、ただ「遊びに」いくだけで終わるわけがないというのは、いくら経験が少なくてもわかっていた。

結が薦めてくれた「プエラリア・ハーバル・ジェル」というボディジェルで数週間前から肌の手入れをして、この日のために準備した外国製の高級な下着を身に着ける。

初めてだからこそ、不安要素はできるだけ少なくしておきたい。

和田くんは最寄りの駅まで迎えに来てくれた。食事の支度はしてあるという。

途中のスーパーでお祝い用のワインだけ買った。

部屋に入るなり、後ろから抱きしめられた。

「ひゃうっ!」と変な声が出てしまう。

こういうこともあり得るんだろうな、と予測はしていたのに、いざとなってみるとそんなのは全然役に立たない。

「もう、腹立つぐらいかわいいなぁ」

言いながら私の頬に触れ、自分のほうを向かせる。

玄関に立ったまま、私たちは何度も何度もキスをした。

会社にいるときからは考えられないぐらい、お互いを求めていた。

「あれから伊川さん、どんどんきれいになって、ちょっと焦った。ほかの人に取られそうで」

「そ、そんなわけないでしょ」

「自覚がないからなー」

「自覚がないからなー」

「行こうか。料理が冷める」

名残惜しそうに言って、和田くんは靴を脱いだ。

もっと見せて……

和田くんの部屋はリビングが広めの1LDKだった。

つながっているベッドルームに続くドアが開け放されていたので、大きなワンルームのように見えなくもない。

つくっていた料理は、ひとくちで食べられるかわいらしい手まり寿司と、お味噌汁風のスープだった。

スープはお味噌で味付けされているのにダシはコンソメでとられていて、不思議な味だった。

食事をして一緒に洗い物を片づけると、和田くんは「ちょっと、シャワー浴びてくるね」と部屋を出ていった。

いよいよだ、と思わず背筋が伸びる。

和田くんは私のそんな反応に気づいたのかどうかわからないが、慌てたように付け加えた。

「べ、別に緊張とか、しなくていいし、その、いやだったら、無理しなくてもいいか……」

最後はまた噛む。

もしかして、私より和田くんのほうがよほど緊張しているのではないだろうか。

シャワールームから出てきた和田くんは、Tシャツにスウェットというラフな格好だった。

だが、どこかパリっとしている印象なのは、服がおろしたてだからかもしれない。

ひょっとしたらこの日のために用意したのだろうか。

部屋着でも、あまりだらしない印象を持たれないように気を使ったのかもしれない。

和田くんが出た後に、私もシャワーを浴びた。

一応、出かける直前に体をちゃんと洗ってきたけれど、洗えるなら洗えるほうがいい。

シャワーから出てくると、和田くんはベッドに腰かけて待っていた。

少し離れて、私も座る。

私は少しおしゃれめな部屋着を持ってきていて、それを着ていた。

ざっくりしたワンピースだ。

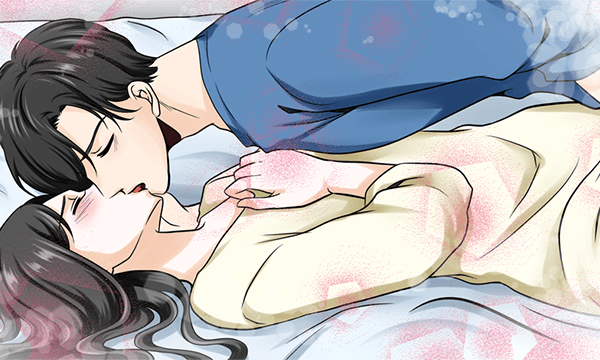

和田くんは腕を伸ばしそっと私を抱き寄せた。

唇が近づいてきて、そっと目を閉じた。

唇に熱いものが触れたと同時に、ふわっと体が浮いたような感覚があった。

押し倒されたんだとわかったのは、目を開けたとき、和田くんの顔と一緒に天井が見えたからだ。

心臓がばくばくと、地面に投げ出された魚みたいに跳ねている。

和田くんの手が私の首筋から肩、そして胸に触れていく。

「あ……」

思わず声をあげてしまった。

「俺もそんなに経験があるわけじゃないから……何かいやなことがあったら、遠慮なく言って」

こくりとうなずくと、和田くんはさらに腰や足にも触れてきた。

大事なものをそっと扱うような手つきに、なんだか嬉しくなる。

「んっ……」

再びキスが降りてきた。今まで何度もした中で、いちばん濃厚なキスだった。

舌と唾液が絡み合って、そこからどんどん溶けていきそうだ。

和田くんはワンピースを少しずつたくしあげていく。

脱がせやすいように少しだけ体を浮かす。

下着は、お菓子のきれいな包み紙みたいに私の体を包んでいた。

恥ずかしくて手で隠そうとすると、「きれいだよ」と手首を掴まれた。

「もっと見せて……」

うれしくて誇らしかった

ブラの上を、和田くんのゆっくりと指が滑る。

まるで上質なサテンの感触を楽しんでいるみたいに。

でも、楽しんでいるのは決して生地の感触なんかじゃないということは、ある一点を執拗に攻めるところからも明らかだった。

「んっ……」

ブラの上からでも、乳首が硬くなっているのはわかるのか、指が何度もそこを行き来する。

「もう我慢できない。全部見たい」

「うん……」

ホックをはずして肩からブラを抜き取ると、和田くんは驚きやすい動物に触れるように優しく私の胸を撫でた。

私がいやがっていないのがわかると、その手に少しずつ力がこめられていく。

「あ……」

声を出したのが何かのサインになったように、胸にむしゃぶりついた。

舌の感触がこそばゆく、でも気持ちよくて、私の声はさらに大きくなった。

(なに、これ……こんなに気持ちいいなんて……っ)

和田くんの指がショーツにかかる。

ほんの少し力を入れただけで、つるんと脱げた。

「や、恥ずかしい……」

反射的に脚を閉じる。

「恥ずかしがらなくていいよ。きれいなんだから。世界でいちばん、きれい。俺だけのものだ」

和田くんの手はさらにするすると伸びて、ぴたりと閉じた脚の間に侵入してきた。

くすぐるように繊細に指を動かされ、少しずつ脚が開いていく。

恥ずかしいのに、もっと和田くんを感じたくなる。

「濡れてる……」

甘い声が、熱い息と一緒に耳を撫でた。

襞がそっと掻き分けられる。

とろり、と何か垂れたのがわかった。

緊張で硬くなっているその部分をほぐすように指が動く。

大丈夫だよ、怖くないよ、と安心させるみたいに。

太腿に何か硬くて、ぬるっとしたものが当たっている。

見るまでもなく、和田くん自身だとわかった。

痛いかも……という不安はあったけれど、怖いとか嫌悪感とかは全然なかった。

それよりも、私にこんなに興奮してくれているんだと思うと、ちょっとうれしくて誇らしかった。

「挿れていい?」

眩しいものを眺めるような目をして尋ねてくれる。息が荒い。

「いいよ……」

和田くんが、入ってきた。決して焦ってはいない。

でも、はちきれそうな熱を感じる。

「痛……っ」

呟くと、和田くんが心配そうに覗き込んできた。

「やめたほうがいいかな? 無理しないで」

「いいの」

私は首を横に振った。覚悟はしていたのだ。

初めては痛いだろうけど、ここを乗り越えない限り、たぶん何度挑戦しても痛みは続く。

だったら最初に乗り越えてしまおうと。

時間をかけて、和田くんのすべてを私は受け入れた。

「これから、一緒に幸せになろう」

私を強く抱きしめて、和田くんは言った。

***

アイの開発チームは、製品の性能向上を目的にリリース後も存続した。

私、上野雪奈はチームのメンバーの一人だ。

アイのヴィジュアルを担当するグラフィッカーチームの一員として働いている。

美大卒業後、新卒で入社したから、これが初めて関わったプロジェクトだ。

最近、私は帰宅してから毎日めそめそ泣いている。

入社当初から何かと優しく接してくれた和田さんに、彼女ができたことがわかったからだ。

本人に聞いたわけではなく単なる噂だけれど、プロジェクトマネージャーであるその相手とのやりとりを見ていたら本当なんだろうなぁと感じるものがあった。

和田さんとは特別仲がよかったわけじゃない。

それでも新卒で仕事に慣れていないことを、同じチームの先輩や上司以上に何かと気遣ってくれるのを嬉しい、ありがたいと感じるうちに、いつの間にか好きになっていた。

私は極端に引っ込み思案な性格で、これまでも恋をしても自分からはまったく何もできなかった。

かといって告白してくれた人をすぐに好きになれるような器用さもない。

だから彼氏いない歴=年齢、つまり23歳だ。

これからも私は、自分からは何もできないままなのだろうか……。

⇒【NEXT】このまま時間が止まってしまったらいいのに(恋欠女子とバーチャル男子 StoryA 伊川咲の物語 ラストシーズン)

あらすじ

ドライブデートに誘われた咲。

こんなこと人生で初めてで…