女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 私のことが好きすぎるワンコな彼氏の甘い逆襲 4話

私のことが好きすぎるワンコな彼氏の甘い逆襲 4話

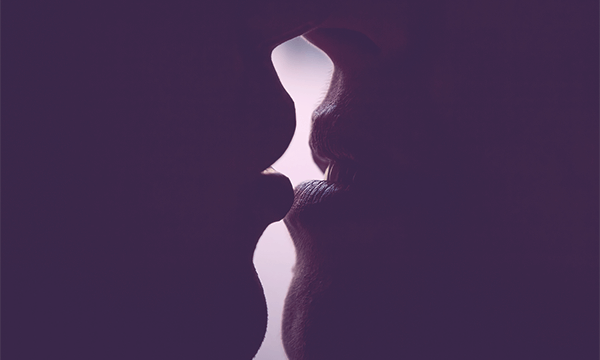

飲み会から抜け出した私たちがやってきたのは、近くのホテルだった。

やや雑に放り投げられた身体がベッドに沈む。反射的に起き上がろうとした身体に、直央が圧し掛かってきて唇を塞がれた。熱い舌に咥内を蹂躙され、歯の一本一本や頬の内側、喉の入り口ギリギリのところまで舐め回されて、二人分の味が濃密に絡み合う。

まだ余韻で疼いたままの身体が、ひくんと震えるのを自覚した。

「っふ、ぅ……ぁ、なお……」

「は、……ずっと思ってたけど、澄香さんってあんまりキス上手くないよね。かわい……」

揶揄うように囁いた直央が、もう一度唇に吸い付いてくる。

彼のキスはいつも、熱っぽいけれどどこかお行儀が良かった。舌だって、私が絡めるのに応える形で擦り合わせるのがせいぜいで、こんな風に荒々しく、――――それでいて身悶えるほどに厭らしいキスをされるのは初めてだ。

「ぁ、……う、上手くない、って……」

「上手いよりは上手くないほうが他の男の影とか感じずに済むから、俺は全然良かったんだけどね」

「は、ぁ……も、ほんと、さっきからなんなの……っ、ン」

ちゅ、ちゅう、と下唇を甘く吸われ、そこに優しく歯を立てられる。その余裕のある愛撫と声音が、ここのところ私が抱いていた不安と疑問の答えを示しているような気がした。

直央は私との行為に満足しているのか。その答えとしては、――――満足しているかどうかは別として、直央が『したかったこと』は今までの行為と似ても似つかないのではないだろうか?

つまり、その……直央は、自分が主導権を握るほうが好きなのでは?

「ほら澄香さん。もっと口、開けて」

「っう、ぁ……」

「もしかして、キスだけじゃ物足りない?まあ、さっき居酒屋のトイレで思いっきりイッちゃったばっかりだし……澄香さん、やらしいから。まだ足りないよな?」

唇同士を触れ合わせたまま、直央が服の上から下腹部を軽く押し込んでくる。決めつけて羞恥を煽るような睦言に、私は熱くなった頬を隠すみたいに下を向いてしまった。頭の中でぐるぐると直央の言葉が回る、――――ひどいことを言われているのに、どうしてか、無性にドキドキしてしまう。なじられるのに、お腹の奥がきゅんと疼いてしまう。

「……澄香さん、こういうこと言われるの慣れてないだろ」

「!」

私の心を読んだかのように、キスをほどいた直央が目を細めた。硬い指先が私のシャツのボタンを外し始める。露わになった素肌に再びキスが落とされて、その感触に鎖骨の辺りが粟立つのが分かった。

「前に言ってたよな。自分はどっちかって言うとSで、今までの彼氏もされるほうが好きな男が多かったって」

「そう、だっけ……?」

「そうだよ。だからそういう男がタイプなのかと思って、俺もそう振る舞ってたんだけど……」

そこで言葉を一度切った直央が、じっと私の目を覗き込んでくる。そこにはまだ先ほどのトイレのときと同じような激情と、執着めいた光の煌めきがあって。

「途中で気付いたんだ。あんた自身は、力じゃ敵わない男に主導権を明け渡して、右も左も分からなくなるぐらいめちゃくちゃに蕩かされて……死ぬほど気持ちよくされるほうが好きなのに、それが分かってないんじゃないかって」

「っ、ぁ……!」

胸の裾野の、柔い部分に思い切り噛み付かれる感覚。鋭い痛みと甘い痺れが背中を反らせて、直央に身体を捧げるような格好になってしまう。内腿が情けなく震えるのが分かったのか、直央が宥めるようにそこを優しく撫でてくれた。

――――というか、さらっと言われすぎて一瞬流しそうになったけれど、やっぱり『そう振る舞って』たんだ。

「直央も、ずっと……」

「ん?」

「ずっと、そうしたいなと思ってたの……?」

二人の嗜好が一致したから、ああいう形に落ち着いたのだと思っていた。でも、それも全部私の独りよがりだったのだろうか。直央にずっと我慢させてきてしまったのだろうか。

直央の手が一瞬止まり、次いで緩やかに動き出す。私の心臓の真上を壊れ物に触れるかのような手つきでなぞり、彼は今夜初めて、いつものような優しい微笑みを見せてくれた。

「……俺は澄香さんと付き合っていられるなら、別にどっちでもよかったんだよ」

「直央……」

「だけど、あんたが他の男に色目使うなら話は別」

淡かった笑みが深くなり、声音が再び低くなる。はっとして顔を上げた私の鼻先に口付けて、直央は言葉を続けた。

「忘れてないよな?今が『再教育』の最中だってこと」

「へ、……」

私が言葉の意味を飲み込むより早く、中途半端に乱されていたシャツが奪われて、下着も一緒に脱がされる。剥き出しの膨らみがひんやりとした空気に晒され、先端が微かに芯を持つのが分かった。

そのまま、熱くて乾いた手のひらがゆったりと膨らみを持ち上げて。

「いつもは澄香さんがたくさんかわいがってくれる、ここ……いつかちゃんと『お返し』したいと思ってたんだよな」

「お返し、って……っひ、ぅ……!」

「お返しはお返しだよ、澄香さん。まだここでイッたことなかったよね?イけるようになったらきっと気持ちいいから、俺と練習してやらしい身体になろうね」

うっそりと囁かれた言葉は、まるで語尾にハートマークでも付いているかのようだった。やらしい身体って何、と尋ねようとした瞬間、彼の唇が色付いた蕾をきつく吸い上げて、――――私の喉から甘ったるい悲鳴が迸る。

先ほど私の咥内をかわいがってくれていた舌が、膨らんだ部分の根本をきゅっと締め上げる。巧みに動くそれに翻弄されている間に、反対側の膨らみは大きな手に揉みしだかれて、見たこともないような卑猥な形にされていた。

「ぁ、っん、ぅ……や、直央……っ」

「ン、……は、甘……吸うのにちょうどいい形になっててかわいいよ、澄香さん」

溶けた蜂蜜みたいな声音が、私の反応を愛でてみせる。紡がれた『かわいい』が脳味噌を揺らして、目の奥でぱちぱちと火花が散るかのようだった。

これを聞き続けていたら頭まで蕩けて駄目になる、――――そんな考えが過って、私は思わず直央の髪を掴んでしまう。

「や、っ直央……待って、」

「なに、かわいいって言われるの嫌?でも今日は俺、澄香さんを甘やかす気ないから……」

「ッは、ぅうっ……!」

まだ柔さを残す蕾へと、執拗に甘噛みが施される。歯が食い込むたびにじくじくと疼きが膨れ上がり、腰の奥に溜まったものが重さを増していく。今まで胸でこんなふうに感じたこと、なかったのに。戸惑う私を余所に、直央は意地悪く目を細めた。

「ここ、……っハァ、俺に舐められたり吸われたりするの、大好きじゃん……もっと早く気付いてあげればよかったな。ねえ澄香さん?」

「ッ、ぁ、ああっ、ん、」

今度は反対側の先端が彼の口の中へ飲み込まれ、たっぷりと舌でかわいがられていたほうを指先で摘ままれる。ぬるついた唾液が潤滑剤になるのか、力が込められた指先が勢いよく滑って望外の快楽を生んだ。

「これ、気に入った?」

「ひぁ、や、ちが……っ!」

「……違わないだろ。嘘ついたら駄目だって」

私の分かりやすい嘘を見抜いた直央が、お仕置きとばかりに指の動きを速める。両方一気に指で愛撫されると、あっという間に快感の器がいっぱいになってしまって。

でも、どうしても決定的な刺激が足りない。

「んん、……無理だよ、ここじゃイけな……」

「そう?俺は素養あると思うけどな、澄香さんは……ほら、ぎゅう、って搾るみたいにすると……」

「ぁ、……〜〜ッ!」

きもちいい。いきたい。いきたいのに、――――いけない。

トイレで気持ちよく果てさせてもらえたのが、もう昨日のことのように思えた。自分が上手く気持ちよくなれないせいで、計らずも焦らされたようになった身体が燃え上がるように熱い。熱くて熱くて、その熱を吐き出したいのに上手くいかなくて。私はつい、縋るように直央の手を握ってしまう。

「……は、」

直央の口元に浮かんでいた笑みから余裕が剥がれ落ちるのが、まるでスローモーションのように見えた。

「はあ?かわいすぎるだろ……やっぱ絶対一回泣かす」

「え、……え?」

何か今、不穏な言葉が聞こえたような。

じれったさで一杯だった頭に、一瞬だけ冷静な思考が戻る。でも『一瞬』なだけなことはあって、それはすぐに与えられる快感に塗りつぶされた。赤くぽってりと張り詰めた先端が、再び彼の指にいじめられる感覚。反射的に強張った足先がシーツの海を掻いて、特有の模様を作り出す。

そこからは、ほとんど苦行に近かった。果てるには足りない刺激を無限に注ぎこまれて、全身が蕩け落ちそうな気持ちよさの中にずっと留め置かれるのだ。

膨らみ全体がじっとりと汗ばんで、先端はもう目も当てられないほどに腫れぼったくなっている。じんじんと熱を孕むそこは、空気に触れただけでも気持ちよくて、おかしくなりそうだった。足りなくてじれったいのに、溺れそうなほど溢れている、――――その二つの感覚が私の中を満たして、時間の感覚がなくなって。

「はー……っ、ぁ、う……」

「はは、……あー、顔もぐっちゃぐちゃだな。もう頭の中もふやけてるだろ。……辛い?」

「うん……、ぁ、直央……も、だめ、」

「かーわい……俺が途中からわざとイかせないように焦らしてたのも気付いてないでしょ。ほんと、可哀想で……めちゃくちゃかわいい」

生理的な涙でぼやけた視界に、直央のかんばせが映り込む。こちらを見つめる彼は、捕食者の目をしていた。唇を厭らしく舐め上げた直央が、白々しくうそぶく。

「でも、もう限界なら……ちゃんとおねだりしてもらわないと。な?」

「え……」

「いつも俺に言わせてるようなやつ。上手に言えるよな?澄香さん」

はく、と息を飲み込み損ねた喉から微かな音がした。彼の口調から恨みは感じないけれど、そう言われると今までの自分の振る舞いがおままごとのようで、急激に恥ずかしくなってきてしまう。

いつも、私が飼い主ぶって直央にさせていること。それをさせるのは、きっと立場の逆転を私に分からせるためだと思った。

「なお、……あの」

「うん。なあに、すみかさん」

「……イ、かせて、ください」

屈辱感はなかった。ただ、自分より絶対的に上の相手に全てを委ねる心地よさだとか、安心感のようなものが全身を駆け巡る。同時に、ずっと握りしめていた主導権をついに手放してしまったということに、ぞくぞくと背徳感にも似たものがせり上がって、――――

「ふは、……よくできました」

直央は、蕩けるように、嬉しそうに笑っていた。

あらすじ

飲み会の途中、直央に連れ込まれたトイレで好き放題されてしまった澄香。

その後抜け出した2人が向かった先は…。