女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

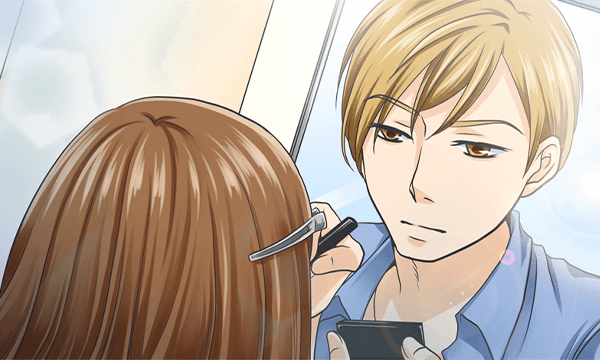

官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 有本悠

「俺のメイクの力はすごい」

俺、有本悠には二つずつ年の離れた姉が三人いる。

化粧も女の子のオシャレも俺には幼い頃から日常のことだった。

自分がしたことこそなかったが、ずっと面白いと思っていた。とくに化粧は、上手にするとその人の内面まで変わってしまうのにわくわくした。

キレイにメイクした姉たちが自信満々で振る舞うのを見るうちに、いつしか俺は、この魔法をちゃんと覚えてみたいと思った。

あれは確か小学校高学年のとき。

近所の本屋でメイクの雑誌を買ってきて、姉たちのメイク道具と姉たちの顔を貸してもらって練習を始めた。

姉たちは全員シャレのわかる人だったから、みんな喜んでどっちも貸してくれた。雑誌には載っていないちょっとしたテクニックも教えてもらった。

父も母も「男のくせにフガフガ」的なことは言わず、「やりたいことがあったら思いっきりやれー」と背中を押してくれた。

俺は男にしてはだいぶ器用なほうだったから、メイクのテクニックはすぐに上達して、すぐに姉たちの専属メイクアップアーティストのような存在になった。

デートの前に指名されることが増え、俺の家族内での重要度は着々と上がっていった。

自分の好きなことが特技になって、それで人に貢献できる喜びを、初めて知った。

そのうち、俺のメイクの腕前は学校でも話題になった。

中学・高校では俺にメイクをされたいという女の子が続出。

土曜日には俺の席に、休日には俺の家に行列ができるほどだった。きれいにしてあげた女の子たちが自分に向かっては来ないのがほんのちょっぴり寂しくはあったが、それ以上に充実感があった。

趣味としてはかなり特殊だったと思うが、いじめられることもなかった。俺自身がわりと気の強い性格だったし、俺に何かしたら女の子たちが黙っちゃいない。男というのは何だかんだいってやはり女の子に悪く思われたくないのだ。

そのうちに俺のメイクで勢いづいてつい告白してしまっただとか、メイクをして歩いていたら一目惚れされただとか、思いも寄らないドタバタも起こるようになってきた。自分の好きなことが特技になって、それで人に貢献できるのもいいが、それで世の中をひっかきまわすのも楽しいと思った。

そんなことをしているうちに、ついに俺にも春が来た。

相手は高校の同級生だった。真っ赤な顔をして「メイクをしてほしい」と頼んできた彼女にとびきりのメイクをしてあげると、その場で、そのままの顔で「好きです」と告白されたのだった。

正直、それまではそういう目で見たことがない相手だったけれど、やっぱり俺のメイクの力はすごい。急にかわいく思えてきて、OKしてしまった。

高校卒業後はメイク系の専門学校に、その後は美容専門学校に進学した。美容師資格をとってからとあるプロダクションに所属し、今の師匠にみっちり鍛えてもらった。

……と、ここまでが俺の人生の順風満帆な部分だ。

「何もできなかったなんて……」

ヘアメイクプロダクションに所属して2年目、24歳のときに、いちばん上の姉・理沙が結婚した。

相手は飲み会で知り合い、1年付き合った彼だそうで、姉はちょうど30歳、相手は32歳だった。

俺は彼女のことを理沙ねぇと呼んでいちばん懐いていたから、本当にうれしかった。

負けん気が強くて少し短気、でも面倒見がよくて優しい人だった。きっと、そんないいところをちゃんと見てもらえたんだなと思った。

結婚式のヘアメイクは姉の希望で俺が担当した。俺がいたプロダクションは芸能やファッション関係が強くて、結婚式というのはあまりなじみがなかったけれど、なじみがなかっただけで十分うまくできた。本人も喜んでくれた。

2番目、3番目の姉にもそれぞれ彼氏がいたし、俺も高校時代の彼女とずっと続いていた。幸せな日々だった。

だが1年後、理沙ねぇは離婚した。

何があったのかは詳しく語らなかった。けれど、二回りも痩せてしまったところから、相当つらい思いをしたのだろうということはわかった。

家に帰ってきた理沙ねぇは、すっかり引きこもってしまった。

昼も夜も部屋にこもりっきりで一歩でも出たのかどうかすらわからない日々が続いた。家族が部屋に入ろうとするとヒステリーを起こして拒絶した。

食事は家族の誰かがお盆に乗せて、部屋の外に置いておいた。俺はその頃、実家住まいだったから、なるべく率先して食事を持っていって、そのたびに一言、二言、ドアの外から声をかけるようにした。

返事が返ってくることは、なかったけれど。

快活で朗らかな以前の彼女は、もう、見る影もなかった。

ある夜、俺は理沙ねぇと廊下で鉢合わせした。

彼女はどうやらトイレに出たところだったらしい。

理沙ねぇは俺を見ると、恥ずかしそうな、泣きそうな顔をして部屋に戻ってしまった。

俺はというと、呆然とその場に立ち尽くしていた。

たった今見たものが信じられなかった。

理沙ねぇは以前よりずっと太っていたのに、顔だけはやつれて、髪もぼさぼさだった。

(いったい……何なんだよ)

きれいなメイクをして自信たっぷりに笑う姉は、面影としてほんのわずかに残っているばかりだった。

(何でだよ。どうして理沙ねぇがあんなことになるんだよ。……いや、俺はいったい何をしていたんだ。一緒に住んでいながら、あんなになるまで何もできなかったなんて……)

次の休みの日、俺はメイク道具を一式持って、姉の部屋のドアをノックした。

「あとは自分で考えろ」

メイクで人は変わることができる――

そう信じていたし、今までの人生ではそれは正しかった。

俺は理沙ねぇにメイクをさせてもらおうとした。元気になってもらうためには、まずきれいな自分を取り戻す必要があると思った。

最初はもちろん断られたが、決して負担にはならないよう、それとなく何度か話を持ちかけるうちに、まずは俺を部屋に入れてくれるようになった。理沙ねぇも昔から俺のことをかわいがってくれていたから、つらい精神状態ながらも情が湧いたのだろう。

部屋の中は散らかっているだけでなく変なにおいまでして、ひどい有様だった。この部屋は理沙ねぇの悲鳴そのもののような気がした。そういう意味では、散らかっているだけまだよかったのだろう。悲鳴は、あげてしまったほうが少しは楽になる。

結論からいうと、俺のメイクは何の役にも立たなかった。

理沙ねぇはそのうちにメイクをさせてくれるようになったけれど、どんなにきれいにしても、どんなに痩せて見えるようにしても、相変わらず部屋から出ようとしなかった。

ただ、

「悠ちゃん、ありがとうね」

と微笑んでくれるようになったことだけは、まぁ、進歩といえたかもしれない。

だが、そんなことは俺の考える「成果」ではなかった。

(なんでだよ……!)

まるで今までの自分を、今までの努力を、今までの価値観を否定されたように思える。

俺は誰に対して向けたらいいのかわからないいらだちを募らせていった。

そんなときだった。

「あの子は私につけないでくれる?」

所属するプロダクションを贔屓にしていたある大物女優が、俺を名指しで拒否したと、チーフアーティストである師匠に聞いた。

その女優には、これまでも何度かメイクをさせてもらっていた。終わるといつも「ありがとう」と満足そうに笑ってくれていたから、悪いところがあったなんて思いもしなかった。

その日はショックのあまりうっかりミスを連発した。同じ現場に入っていた師匠や先輩がフォローしてくれなかったら、どうなっていたかわからない。

現場が終わると、師匠に呼び出された。

誰もいなくなった事務所で、師匠と二人だけで向き合う。緊張感が肌を刺すようだった。

「お前、自分がどうして断られたのか、わからないか?」

「わかりません……」

本当にわからない。俺のメイクで、あの人はいつもきれいになっていた。

師匠は大きく溜息をついた。

「ヒントをやる。顔を貸せ」

どこかに連れていかれるのかと思ったが、「顔を貸す」というのは物理的な意味だった。

社内のメイクルームで、俺は師匠にメイクをされた。

(これが……俺か)

長いことメイクに携わってきたのに、自分自身がメイクをしたのは初めてだった。

鏡の向こうには、中性的な顔立ちの美人がいた。うん、俺のことだ。俺はとくにイケメンというわけではないけれど、やはりとびっきりのプロがメイクはすごい。

この顔だったら声をかけてくる男がいそうだし、その中の何人かはじつは男だったとわかっても「いや、いける」と思ってしまうんじゃないだろうか。

だが、何だろう。どこか居心地が悪い。男なのだから女性と同様の化粧をされたら違和感を覚えるのは当然なのだが、他にも何か、もやもやするものがある。

「あとは自分で考えろ」

師匠は美人を一人残して帰っていった。

「美女とは、俺のこと」

鏡の中で妖艶な美女が微笑んでいる。

メイクの仕上げに、ローズの口紅の上からリップグロスを塗った。ヌレヌレという名前のリップグロスは、ツヤも香りも俺のお気に入りだった。いろんな香りがあるが、今日はみずみずしいベリー系の香りを選んだ。

……そう、美女とは、俺のことである。

あれから俺は、休日ごとに師匠がしてくれたようなメイクをして街に出かけていた。

メイクだけだとどう考えてもおかしいから、服も女性仕様にして。

要するに、まぁ、女装である。

そういう趣味に目覚めたわけではない。

あのメイクの直後に感じたもやもやを、何とか掴みたかったのだ。

しかし、メイクをして鏡の前でにらめっこをしているだけでは何も出てこなかったから、思いつく限りで行動してみることにした。

そして、今に至る。

女装しての外出も、今日でもう3回目になる。家族にバレないように安いビジネスホテルを借りて着替えているので、出費もなかなかつらい。

早く、答えを見つけなくては……

ホテルを出た俺は、焦る気持ちを抑えて休日の繁華街を歩いた。

3回目にもなればさすがに歩き方や動作もそれなりに女性らしくなってきて、振り返られることもほとんどない。

(しかし……目処もなく歩き回るというのもなかなかつらいな)

しばらく歩いたところで、俺は疲れてベンチに腰掛けた。

少しは慣れてきたとはいえ、ヒールの高い靴を履いている足が痛い。

ひょっとしたら自分に必要な行動はこれじゃなかったのでは、という思いが胸をよぎる。女装などしてしまったが、こっちじゃない別の方向に進むべきだったのでは……。

そのとき、隣にちょっとガラの悪そうなスーツ姿の男が座った。

「ねぇねぇ、一人?」

うぇー、ナンパじゃねぇか。これが初めてではないけど、何度されても楽しいものではない。メイクの技術を間接的に褒められているようなものだから、多少は喜ぶべきなんだろうが。

いや、うぇー、とか言っちゃいけないよな。こんな格好している俺だって悪い。彼は彼で被害者なんだ。

「あ、ごめんなさい。私、友達と待ち合わせしていて……」

裏声を使ってから、俺はベンチを立ち上がった。

「えー、ちょっと待ってよ。寂しいなー」

男は俺の腕を引っ張った。

「いや、ちょっと……ごめんなさい」

俺は男を振り払おうとしたが、男はいいじゃん、いいじゃんと言いながら俺を引き寄せようとする。

そんな攻防が何度か続いて。

俺は、ついに。

キレた。

「しつけぇんだよお前! 離せっつってんだろ!!」

野太い男の怒鳴り声。もちろん、俺の声だ。

男はぽかんとしている。

「お前……ひょっとして……男、なのか?」

「ひょっとも何も男だよ!」

男はしばらく口を開けて固まっていたが、しばらくすると小刻みに震えだした。

「だますんじゃねぇ!」

「だましてねぇよ!」

俺たちはその場で取っ組み合いの喧嘩を始めそうになった。しかし、怒鳴り合いの時点で誰かが呼んでいたらしい警察に、危機一髪で止められた。

その日はもう、メイクも女装もする気分になれなかった。

(こんな不快な思いをするためにやってたんじゃない)

俺はホテルに戻るとメイクを落とし、最初に着てきた男の服に着替えた。

部屋を出る前に、念のために姿見を確認する。

(そうだよ、これが本来の俺……はぁ、すごい解放感)

ん?

本来の俺?

解放感?

「そうか……」

俺はしばらく、その場に立ち尽くした。

「もう一度やりなおせるよ」

人にはそれぞれ「なりたい自分像」や「しっくり受け入れられる自分像」がある。

そこをはずして一般論的な「キレイ」を押しつけると、人によっては不快に感じたり、苦しくなったりする。

こちらの考える「完璧なキレイ」を一方的に与えればいいわけではないのだ。

俺は相手が「どんな美しさ」を、もっといえば「どんな自分」を欲しているのか、気持ちをまるで考えていなかった。

ホテルを出て、駅までの道を歩いていると、さっきの男がいて、ナンパリベンジをしようとしていた。そのあたりを歩く女性に声をかけては断られている。

俺は後ろからそいつの肩を叩いた。

「ありがとな! あんたのおかげでわかったよ!」

男は俺がさっきの女だとはわからないのか、目を白黒させていた。

俺は理沙ねぇにもう一度メイクをさせてもらった。

今度はただきれいにするだけでなく、ちゃんと意見や気持ちを聞きながら。

たわいのない会話も、理沙ねぇが考えていることや感じていることを知るヒントになった。

俺はまず、単にきれいというよりは鏡を見るたびにほっとできるようなメイクをした。

普段のメイクだったら地味すぎる。でも今は、これぐらいがちょうどいいんだと判断した。

「いやだったらすぐに落とそう」

俺は言ったが、

「うぅん、しばらくこのままがいいな」

理沙ねぇは久しぶりに、うれしそうに鏡を覗き込んでいた。

それから理沙ねぇはだんだん明るいメイクを好むようになっていった。

自分から「メイクをしてほしい」と俺に頼むようにもなって、そのメイクで外出もするようになった。

後で聞いた話によると、理沙ねぇはあのとき、鏡の中の自分自身に「もう一度やりなおせるよ」と励まされている気持ちになったらしい。

ほどなくして新しい恋人もできた。

数年後、俺は師匠の後押しを受けてプロダクションから独立することになり、それをきっかけに一人暮らしを始めた。

高校時代からずっと付き合っていた彼女とは忙しさのせいで別れることになってしまったけれど、お互いきちんと納得した上だったので、後悔はなかった。

やがて、俺にメイクされた女性は自分に自信がついて、仕事も恋愛もうまくいくようになるという都市伝説のようなものができた。

俺からすれば、女性たちが幸せになる理由はよくわかる。

「なりたい自分」に、まずは外見だけでもなれているから。俺はその手伝いをしただけに過ぎない。

自信は、上手に持つことができればあらゆる幸せの源になる。

翌年、俺は偶然入ったおでんの屋台で篠村敦と出会い、彼が「ビューティ道場」なるものを設立したいのだという話を聞いた。

「ふぅん、楽しそうだな。俺も協力するよ」

あのときの理沙ねぇのような女性を減らしたい。助けたい。

自分を幸せにしてくれる「きれい」が見つからず、殻に閉じこもっている女性を。

「よろしく頼むよ」

「まかせとけって」

敦が差し出した手を、俺は握り返した。

END

⇒【NEXT】こうして、私ではなく、私たちの恋が始まった。(同居美人〜番外編〜ワケありイケメン 福生正光〜ワケありの理由〜)

あらすじ

同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪

▼キャラ紹介

有本悠 29歳 メイクアップ・アーティスト

3人いた姉に影響を受けメイクの勉強を始めた彼は、姉たちに囲まれて育った故かトークも上手でテレビ出演も多くこなす。

チャラいが根は優しく、落ち込んでいるとちゃんと慰めてくれるタイプ。

そんな彼の知られざるストーリーが楽しめます!