女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 同居美人〜番外編〜 ワケありイケメン 福生正光〜ラブストーリー〜

「もう一生独身でいい」

大学に進学してからも、在学中に作家としてデビューし、その後卒業してからも、私は高校時代に死に別れた姫野あすかのことを忘れられなかった。

忘れられるかもしれないと思って、自分のことを好きだと言ってくれた女性と付き合ったこともある。だがみんな付き合ってしばらくすると、「あなたの心の中には別の女性がいる」と看破した。

相手はもうこの世の人間ではないことは、そのたびに説明した。それなら仕方がないと言ってくれた人も中にはいたが、私のほうが納得できず、ふられるのではなければ自分のほうから別れを切り出していた。

そんなことが、何年も続いた。

三十五歳を超えたあたりから、私はもう一生独身でいいと考えるようになった。あすかのことを忘れられるかもしれないと期待するのに疲れてきたからだ。

いや、私はむしろ忘れたくないと思っていた。

しかしそんな私にも、転機は訪れた。

***

私の日常の楽しみのひとつに、小説を書くのに集中できる環境を求め、ノートPCを持って図書館や喫茶店を巡り歩くことがある。

ときには遠出もしてお気に入りの場所を探しだして、そこにいる人たちを観察して暮らしぶりや人となりを想像し、小説の登場人物にしたりもする。

このところよく行くのは、古民家を改造したカフェだ。川沿いにあって、夏場はとくに涼しい風が入ってくる。道場から徒歩二十分弱という距離も散歩にちょうどよかった。

私はそのカフェの窓際の席を勝手に自分用の特等席として愛用していたが、最近、二十代後半ほどに見える女性にとられてしまうことが多くなった。彼女はいつ見ても、私と同じようにノートPCに向かって何やら一心に作業をしていた。

とられるといってもいつも寝坊して店に行くのが遅くなる私が悪いのだが、一度自分の特等席だと思ってしまったからには、つい「とられた」という意識を持ってしまう。

仕方なくその周辺の席で作業するようになったが、あるときふと彼女のPCの画面が見えた。

小説を書いている。

趣味でやっているのかもしれないが、平日の昼間もしょっちゅう見かけるからおそらくプロだろう。主婦という感じでもない。

それから私はそれまで以上に彼女を気にするようになった。話しかけたいとは思わないが、同業者の仕事ぶりは何となく気になるものだ。

しかしあるときから彼女の顔色が目に見えて悪くなった。何かあって立ち上がったときも、めまいがするのかしばらく頭を押さえていたりする。

(おいおい、大丈夫なのか)

そう思っていた矢先、私の目の前で彼女が倒れた。

「知り合いでも何でもない」

慌てて駆け寄って、抱き起した。呼吸は問題ないようだったが意識がなくなっていたので、何度も軽く頬を叩いて声をかける。

「大丈夫ですか」

数分後、店員が呼んだ救急車が到着し、私は同乗を求められた。

「私は知り合いでも何でもないんですが」

「でも倒れたところを見ていたんでしょう。そのときの様子について聞くかもしれないので」

戸惑っているうちに救急隊員は彼女を担架に横たわらせ、救急車に乗せてしまう。いやだといえないでいるうちに、流されるように乗り込んだ。

病院に着く前に、彼女は意識を取り戻した。

隊員に尋ねられるままに自分のことを話す。

「名前は……上野桃。職業は……小説家です」

少なからず驚いた。彼女が「あの」上野桃なのか。

数年前に鳴り物入りでデビューしながらも、その後数冊上梓しただけで最近はぱたりと表舞台に出てこなくなってしまった作家である。

私も読んでみて、確かに面白いと思った。どれも一応ジャンルは恋愛小説なのだが、そういうにはどす黒く夢がない。だが、二十代の女性の偽らざる心境を丁寧な筆致で描いた作品だった。

なぜか私も付き添った診察で、倒れた原因は寝不足と栄養不足だと診断された。

「一度、心療内科に行ったほうがいいかもしれませんね」

看護師に栄養補給用の点滴を指示した担当医師は、最後にこう付け加えた。

上野桃は、このところ思うように小説が書けなくなっていたという。

書いても書いても思うようなものができあがらない苦しさを、彼女はさらに書くことで埋めようとした。必死になって書き続けていれば、いつか糸口が掴めるのではないかと考えたという。

結果、彼女は「もっと書かなければ」という強迫観念じみた思いを抱くようになった。食欲がなくなり、よく眠れなくもなった。しかし、そんな精神状態では当然まともな作品は書けず、没を量産することになり、そのことがまた彼女を追い詰めた。典型的な悪循環だった。

私はあすかのことを思い出した。

夢のため、自分が目指す道に一途だったために、帰らぬ人となってしまったあすか。あすかもまた、力の抜き方を知らなかった。ただひたすら頑張ることだけが、未来を拓く唯一の方法だと思っていた。

「倒れてしまっては元も子もない。いい小説を書くためにまず大事なのは、他のあらゆることと同様、健康な体なんだ」

お節介だとは思ったが、私は自分も小説家であることを明かしたうえで、つい意見してしまった。

彼女は私が同業者で、それも「福生正光」であることに驚いていた。自分でいうのも何だが、彼女にとってみれば「業界の大先輩」なのだからそれは驚くだろう。

意見したものの、そんなことはいうまでもないとはわかっていた。社会人でそれがわからない奴など、逆にいないだろう。わかっていても自分を追い詰めてしまわずにいられないから困るのだ。

だから私は、「ある提案」をした。

ほぼ初対面のような関係で言い出すことに多少の躊躇はあったが、あすかと同じ道を辿らせたくなかった。

「これは自分のため」

提案とは、一緒に作業をしないかということだった。

彼女には、というかこのタイプの人間には、頑張りすぎているときに止めるストッパーが必要だ。自分のほうが小説家としてはだいぶ先輩なのだし、そういう面でも助言してやれることはあるだろう。

怪しまれてもいやだから、まず最初にあすかのことを伝えた。

「これは君のためというよりも自分のためなんだ。あのとき恋人を助けられなかった自分のためにしたいと思っている」

何だか不思議な気持ちだった。なりゆきとはいえ、大して知っているわけでもない相手に、もしかしたらこれから先誰にも打ち明けることはないかもしれないと思っていたあすかのことを詳しく話すなんて。

彼女は最初こそ戸惑っても怪しんでもいたようだった。もう二十代後半とはいえ(27歳とのことだった)、未婚の女性なのだから当たり前だろう。が、きちんと説明するうちに徐々に心を開いてくれた。私がそこそこ有名だったせいもあると思う。人間、ある程度有名になってしまえば、名前を守るためにもそうそう悪いことはしたがらないものだから。

もうひとつ、作業場所にと挙げたのがビューティ道場の私の自室だったこともよかったようだ。完全に独立した部屋や家ではなく、女性も含めた人の行き来がある場所だというのに安心したらしい。まずは下見に来て、それからすぐにOKを出した。

本来は部外者は道場内に立ち入り禁止だが、日中、仕事をする間だけという条件で、篠村に許可をもらった。

彼女は普段はおとなしく、自己主張の少ない女性だったが、内面には熱い芯を抱えていた。だが、それをコントロールできていない。限界に気付かず、あるいは限界を感じても突き進んでしまう。

その底にあるのは恐怖だ。書くことを止めたら、進めなくなってしまうのではないかという。

私はキッチンタイマーを置き、1時間ごとに半ば強引に桃を休ませた。休むときはうさぎの世話をさせるなど、なるべく小説のことを考えさせないようにした。1時間ごとに休むというのは桃のためというよりも、私自身の仕事のペースでもある。時間になれば腹が減っていようがいまいがごはんを食べ、お茶を飲んだ。朝から夕方まで仕事をして、家に帰ってからは仕事はしないように言い含めた。

そのうちにだんだん力の抜き方がわかってきた桃は、以前よりもずっと質の高い作品を書けるようになってきた。

(よかった……)

あすかと重なる女性に救いの道らしきものを示せたことに、私は安堵と喜びを感じた。

「もう大丈夫」

その事件が起こったのは、一緒に仕事をするようになってから半年経つか経たないかの頃だった。

「福生さん、私もう一人でやれそうです」

「一人でとは?」

「また一人での仕事に戻ります」

自分を壊さずに済むペースが掴めてきたから、そろそろ元の通りに一人で執筆する生活に戻ろうと思う、そんなことを桃は言った、

正直なところ意外だった。じつは私のほうがこの生活に馴染みつつあったのだ。

確かに桃はこのところだいぶ落ち着いて、顔色もよくなっていた。睡眠薬を使わなくても眠れるようにもなっているという。

「君がそのほうがいいのなら止めないが……」

そこまで言いかけたときだった。突然、桃の目から涙が溢れ出した。

驚いた。軽くのけぞったほど驚いた。桃はあまり感情をあらわにするような人間ではない。人前で泣くなど、いちばん想像できないことだった。

「どうした。何かあるのか」

「福生さん、私……」

泣いてしまったことで、彼女の中の何かが決壊してしまったらしい。

彼女は胸のうちにある思いを語り始めた。

「つらいんです」

「何が、つらいんだ」

「これ以上、福生さんのそばにいるのが。……福生さんは、私のほうを振り向かないのがわかるから。心の中に、大事な人がいるのを感じるから」

「…………」

何も返せなかった。これはつまり……実質的な告白である。

「そうだな。……あすかのことは、忘れられない。この先ずっと忘れられないと思う」

しばらくの沈黙の後、私は静かに言った。

「でも今は、目の前の君のことを大事にしていきたいと思っている。あすかのことは、忘れられない『思い出』だ」

桃が弾かれるように顔を上げた。

これが、私の偽らざる心境だった。

いつしか私は、桃に好意を抱き始めていた。

最初はあすかの面影に重ねていた。しかし桃がだんだん無理をせずとも日々を過ごせるようになると、二人の影は少しずつ離れていった。

(もう大丈夫)

私はPCに向かう彼女の背中を見るたびに、ひそかに安堵していた。

その言葉は、今はもう思い出の中にしかいないあすかが、いつしか私に掛けてくれるようになった言葉でもあった。

あすか自身は言ったことのない言葉。だから都合のいい妄想かもしれない。それでも私は熱と質感を伴うものとして、ありありと聞いた気がしていた。

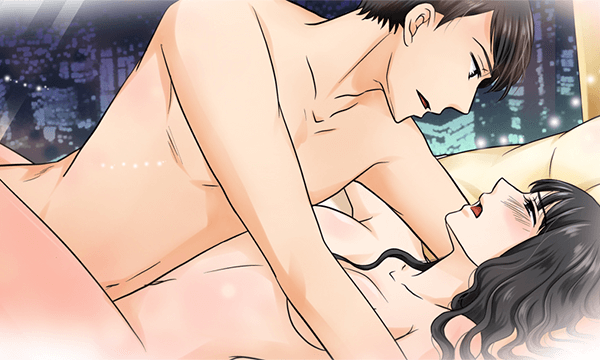

桃の顎をそっと持ち上げ、唇に軽く触れるようなキスをする。桃は体をこわばらせたが、拒みはしなかった。

「君が、好きだ」

何度も何度もキスをする。そのうち唇を触れ合わせるだけでは足りなくなって、強く吸ったり、舌を絡ませ合ったりした。

「ん……」

キスだけでとろけるような思いをしたのは、初めてだったかもしれない。

***

その後私は正式に桃に思いを伝え、私たちは晴れて付き合うことになった。

今日は初めてのデートだった。しょっしゅう顔は合わせていたものの、きちんと出かけるのは初めてだった。

「覚悟してくれよ」

昼はプラネタリウムや博物館、美術館を見て回り、夜は食事をしてから予約していたシティホテルにチェックインした。

ホテルの部屋に入ると、我慢しきれなくて桃を後ろから抱きしめた。

「きれいな髪をしているな」

抱きすくめたまま顔を近づけて、香りを存分に吸い込む。

桃は驚いたが、すぐにそっと私に体を預けた。

私は彼女の顎に指をかけ、こちらを向かせた。

「ずっとこうしたかったんだ……」

そのままキスをする。今度は最初から舌を入れて濃厚に絡めた。

そう、あの日からずっと。おとなしい彼女が感情の波にさらわれて、私への思いを口にしてくれたあの日から。

気がつくと私は桃を壁に押しつけていた。桃はときどき私の唇から逃げて、小さく息を吸う。私はその間さえももどかしく、しつこく追っては何度だって唇を捕らえた。

こんなに愛おしいと思ったのは、どのぐらいぶりだろう。こんなに欲しいと思ったのは……。

「待って、お風呂……入りたい……」

服を脱がせかけている私に、桃は恥ずかしそうに囁いた。

バスルームでは立ったまま向き合い、彼女の体を丁寧に洗った。これまでずっと冷静であることを貫いてきた反動なのか、常に桃に触れたい、どんな些細な反応でも引き出したいと、狂おしいほどに思う。

ボディソープでぬるぬるになった桃の体は、想像していたよりも肉づきがよくてそそられた。胸もおしりもむっちりとしていて、しかも感度もいい。

「あっ……」

胸の先をほんのわずかな力で指で弾くだけでも、彼女はビクンと体を震わせ、声をあげた。

その敏感さは、私の中の加虐性を引き出した。

「このぐらいで感じるのか。いやらしいな、君は」

すでに硬くなっている乳首を何度も何度も、触れるか触れないかのところでそっと突く。

「いや……」

「いやじゃないだろ」

「あん……っ!」

確信を持って脚の付け根に少し乱暴に手を伸ばすと、予想した通りもうぐっしょり濡れていた。

「こんなに濡らしているくせに。ほら、見なさい」

愛液を絡めた指を目の前に突き出す。愛液が糸となって粘つくその指を、これ見よがしに舐めてみせた。

もっと恥ずかしがらせたい。私の手で未知の官能に目覚めさせたい。

自分にこんな一面があったなんて、知らなかった。自分のことなど、もう理解し尽した気になっていたのに。

バスルームから出ると、バスローブを羽織る間も与えずにベッドに押し倒した。

「今日は止められないから覚悟してくれよ」

すでに蜜が溢れてベッドにまで滴るほどになっている泉に、私は己の屹立したものをあてがった。

一瞬、あすかのことを思い出しそうになったが、軽く首を横に振って、かき消した。

「挿れるよ」

桃が小さくうなずく。

「ん、う……はぁっ……」

挿れたというよりも、吸い込まれるようだった。

優しく、きつく、あたたかく抱きしめられる。

「お前は絶対に私が守っていく。これからも、ずっと……」

いちばん奥でつながりながら、私は桃の耳にそう囁いた。

あらすじ

同居美人の番外編として、7人の男性キャラクターのうちひとりを主人公にした短編ストーリーが登場♪

▼キャラ紹介

福生正光 37歳 恋愛小説家

昔は暗くてさえない少年だったが、初恋をきっかけに自分を磨きイケメンに。

暗くて皮肉屋、毒舌だが後でこっそり後悔することも。頭の回転がとても速い。

そんな彼のラブストーリーが楽しめます!