女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 同居美人 プロジェクトB 〜想子編〜 シーズン6

後悔しないようにするのが一番

「悠に直接聞いてみたらどうだ」

福生さんはわたしにそんな提案をしてくれた。

「いつまでも自分だけで悩んでいたって始まらない。たまたま立ち聞きしてしまったのなら悪いことではないし、お姉さんと何かあれば知らせてくれると約束をしたんだろう」

「そうですが……」

「内側にため込まずに、自分の考えや思いをきちんと伝えることは相手のためでもある」

福生さんの目がふっと遠くなった。わたしに話しているのに、ここにいない誰かのことを想って、わたしと誰かを重ね合わせている……なぜか、そんな気がした。

「まずは自分がどうしたいか考えろ。後悔しないようにするのが一番だ」

「……わかりました」

わたしはうなずいた。勇気のいることだけれど、力のこもった声で励まされると、できる、いや、やらなきゃいけないと思えた。

確かに内側にため込んでいては何も始まらない。そんなことを続けていたら、いずれはわたしたちの関係か、わたしの心のどちらか、あるいは両方ともが歪んでいくことになるだろう。

「ありがとうございます」

頭を下げてお礼をいうと、最後に彼にしては珍しく、冗談っぽい口調で付け加えた。

「悠は仕事柄たくさんの女性と接するんだ。会ってそこらのオンナに惚れ込むような、軽い男じゃない。いちいち惚れてたら大変なことになる」

「そうですね」

わたしはやっと、少し笑うことができた。

その日はもう遅かったので、行動は明日以降にすることにした。

一度決めたこととはいえ、時間を置くとまた迷いが出てきた。

横になってもなかなか眠れず、ヌレヌレ・ダマスクローズキッスを塗る。ローズの香りに安心して眠れることにも気づいたのは最近のことだ。悠さんに紹介してもらったコスメを、自分なりに使いこなせているのは何だかうれしかった。

――まずは自分がどうしたいか考えろ。後悔しないようにするのが一番だ。

福生さんの声が頭の中で何度もよみがえる。

(やっぱり悩み続けているよりは、思いきって尋ねてみよう)

やがて、わたしは眠りに落ちていった。

わたしは壊れてしまった

翌日、わたしは有本さんの部屋を訪れた。

話を聞いてしまったことを打ち明け、さらにそのことを謝ってからこんなふうに尋ねた。

「お姉ちゃんと……二人だけで会うんですか」

有本さんは困ったような顔になる。何も答えなかったけれど、それはつまりイエスということなのだとすぐにわかった。

「どうしてわたしには教えてくれなかったんですか?約束、したのに」

気を抜いたら責めるような口調になってしまいそうだ。

「ごめん。じつは、悩みがあるから相談に乗ってほしいといわれたんだ」

「悩み?」

「お姉ちゃん」と「悩み」というのは、わたしの中ではありえない組み合わせだった。

「うん。でも内容はいえないんだ。彼女のプライバシーに関わることだから。絶対に誰にも、想子ちゃんにもいわないでほしいって。できれば相談すること自体、会うこと自体秘密にしてほしいって」

わたしは黙り込む。春のおひさまのように明るくて朗らかなお姉ちゃんが、そんな秘密を抱えているなんてことがまず信じられなかった。

「結果的に約束を破ることになったのは謝る。でも、このことで想子ちゃんを置き去りや仲間外れにするようなことは絶対にしない」

有本さんは少し丁寧すぎるのではないかという動きで頭を下げた。

「本当にごめん。お姉ちゃんは、かなり追い詰められているようなんだ。それに比べて想子ちゃんは最近どんどんきれいになって、落ち着いているようにも見える。だから安心していたんだ」

胸に冷たい水を浴びせられた気がした。

安心――安心って、どういうことだろう。安心して放っておけるってこと?

きれいになったから、放っておかれるの?

わたしは今まで、何のためにきれいになろうとしていたのだろう。自分を磨いていたのだろう。膝から力が抜けて、くずおれそうになる。

「わかりました……」

それ以上、何も言う気力が湧かなかった。わたしは足を引きずるようにして、有本さんの部屋を出ようとした。

「想子ちゃん……!」

有本さんの声が背中に届いたが、もう、振り向きたくなかった。

数日後、わたしは髪を上げた上で帽子を目深にかぶり、いつもとは違うタイプの服装で、有本さんとお姉ちゃんがこれから来るはずのカフェにいた。

わたし、何をやっているのだろう。これじゃストーカーだ。

帰りたい。帰らなきゃと思う。でもそれ以上に、有本さんとお姉ちゃんが何を話すのか知りたい。あまりにも知りたくて、吐き気を覚えるぐらいだ。

福生さんは「どうしたいか考えろ」と言っていた。

これは本当にわたしのしたいことなのだろうか。わたしのしたいことって、こんなことだったのだろうか。もっとほかにあるんじゃないだろうか。

うぅん、絶対に間違っている。でも、間違えているとわかっていて、なぜやっているんだろう。あの日、わたしは壊れてしまったみたいだ。

体が重くて仕方がない。自分で自分を支えきれなくなりそうなほどに。

やがて、有本さんとお姉ちゃんが入ってきた。

吐き気がいちだんと強くなる。

二人はわたしには気付かなかった。店員からこちらとは離れた窓際の席に案内され、向かい合って座った。

焦った。気付かれないのはいいけれど、何を話しているのか全然聞こえない。店はそこそこ混んでいて、間の席にもお客さんが何人も座っている。

仕方なく、二人をじっと、しかしできるだけさりげなく観察することにした。

お姉ちゃんは浮かない顔をしている。

(お姉ちゃん、あんな顔するんだ……)

それは、わたしが初めて見る表情だった。見ていると何だかわたしがいつも見ている顔のほうが仮面のように思えてきた。

やがて二人に飲み物が運ばれてきた。お姉ちゃんはそれに口をつけることもせず、暗い顔のまま有本さんに何か訴えるように話していた。

ふいに有本さんがお姉ちゃんのほうに手を伸ばす。

その手が、そっとお姉ちゃんの頬に触れた。

まるでスローモーションのような動きだった。少なくともわたしにはそう見えた。

気が付くと、わたしは席を立ち上がっていた。

全部話すよ

わたしは、有本さんとお姉ちゃんのテーブルの横に立っていた。

はっとした表情で二人がこちらを見上げている。

その顔を見て、どす黒い感情が一気に沸き上がった。

「お姉ちゃんは私からみんな取り上げて、自分のものにしちゃうんだ……」

自分でも意外なぐらい、静かな声だった。静かな、呪いと恨みの声だった。

最後にひとかけら残っていた正常さで、わたしはあることに気付いた。

真っ白できれいだったお姉ちゃんの肌が、赤くなり、吹き出物で荒れている。

だけど……だから何だというのだ。

もう、終わりなんだ。また、お姉ちゃんに奪われて終わった。それだけのこと。いつもと同じ、何も変わらない。

わたしは踵を返して自分の席に戻ると、伝票を持ってレジへ急いだ。それまで呆然としていたお姉ちゃんがはっと思い出したように立ち上がり、わたしに縋りつく。

「違うの、待って、想子……!」

力を込めて振り払うと、お姉ちゃんは大きくよろけて倒れそうになった。駆け寄ってきた有本さんが、わたしたちの間に入ろうとする。

二人を無視して店を出る。店にいた人たちがこちらに向けている視線が疎ましかった。

「想子ちゃん!」

有本さんが追ってきたが、振り返らずにひたすら走った。

だいぶ走ったところで振り返ると、有本さんはもういなかった。

家に戻ると、部屋に閉じこもってただひたすらぼーっとしていた。

何もする気力が湧かない。涙も出ない。何かを考えようとしても、考えがうまくまとまらない。

どのぐらい経っただろうか。

部屋のドアがノックされた。

無視していると、有本さんの声がした。

「想子ちゃん、ちょっといいかな……」

「……開いていますから、どうぞ」

話をしたいというよりは、断るのが面倒だった。断ることで話が大きくなって、ほかのカリスマさんたちに嗅ぎつけられるのも。

「まずは、約束を破ることになってごめん。今回のことはそもそも俺とお姉ちゃんのほうにこそ非がある。だから、全部話すよ」

わたしを見るなり、有本さんは毅然と言い放った。

有本さんによると、お姉ちゃんは少し前から、肌荒れに悩んでいたそうだった。

「ただの肌荒れの悩みじゃない。元がきれいな人だから、年をとって肌が衰えることを上手に受け入れられなかった。それで神経質なほどスキンケアに力を入れていたんだけど、それがよくなくて、かえって肌荒れはどんどんひどくなっていった」

信じられない思いでその話を聞いた。でも、最後に見たあの肌荒れ……あれを見てしまった今は、信じられないと切り捨てられない。

「小さな頃からきれいだと言われ続けたお姉ちゃんは、他人の中の自分の像が壊れることにいつの間にか恐怖さえ抱くようになっていたんだ。それで、肌荒れについての悩みも誰にも打ち明けられずにいた。俺になら打ち明けてもいいと思ったのは、俺だったらほかに好きな人がいるから、自分のことを何とも思わないだろうと考えたからだそうだ」

「好きな人?」

思わず聞き返す。荒れ果てていた胸に小さな波が立って、たまらず息を吸った。

「お姉ちゃんは、俺が想子ちゃんのことを好きなんだと思っていたんだって。初めて三人で会ったときにそう感じたと言っていた」

「…………」

何と答えていいのかわからなかった。

「あぁ、でも一応、違うって答えておいたから……安心して。ほら、あの……掟のこととかあるし、万が一ほかの奴らに知れたら面倒なことになるだろうしさ」

有本さんの頬は、わずかに赤くなっていた。その赤みが何を意味するものかはわからない。

もう少し頭がまともに動いている状態だったら残念に感じたかもしれないけど、今は正直にいえば、何をどう思っていいのか見当がつかない。そうですか、と抑揚のない声で返した。

ふと、思い当たったことがあった。

「私に教えてくれて、よかったんですか?」

「お姉ちゃんが、想子ちゃんを傷つけるぐらいなら教えてあげてって」

「え……」

頭がうまく働かない今でも、これだけはわかった。

わたしの行動は、お姉ちゃんが病的なほどの思いで守ってきたプライドや大事にしておきたかったものを、破壊する結果につながったのだと。

被害者のつもりが

被害者のつもりが、加害者になっていた。

お姉ちゃんはお姉ちゃんで、今まできっと大変な思いをしてきたのだろう。なのにわたしは自分だけが大変で不幸で、自分だけが被害者なのだと思っていた。

お姉ちゃんだって不安をずっと抱えていたのだ。それを表に出せなかった分、わたしよりも苦しかったかもしれない。

すべて話した有本さんは、静かに部屋を出ていった。

考えすぎかもしれないけれど、その後ろ姿からは、わたしへの呆れが漂っているような気がした。

その夜、福生さんが訪ねてきた。

「悪かった」

何かを聞いたわけではないが、わたしや有本さんの様子で、「何か」が、それもよくないことがあったのは察したらしい。

「私が誤ったアドバイスをしたせいだろう」

「そんなこと、ありません」

本当にそう思った。アドバイス通りに気持ちを伝えるだけで終わらせればよかったのだ。そこから暴走したのは、完全にわたしの責任だ。

「気分転換が必要なら、しばらく私のうさぎの世話をしてみないか」

思いも寄らない提案だったけれど、それもいいと思った。このまま何もしないでいたら、また卑屈な自分に戻ってしまいそうだ。柔らかくて小さな生き物に触れて、世話をして、心の落ち着きを取り戻して……これからどうすればいいのかをきちんと考えよう。

「ぜひ、そうさせて下さい」

わたしは毎日2回、朝晩福生さんの部屋を訪れて、エサやりや水の入れ替え、ゲージの掃除などをすることになった。

うさぎは全部で3羽いた。

白いのが1羽と、茶色が2羽。小さいのにみんな意外なほど力があって、暴れん坊だった。抱こうとして噛まれたこともある。

こちらの全部を黙って受け入れてくれそうな可愛らしさなのに、そういうわけにはいかないようだ。

生きているのだから、しょうがない。違う生き物なのだから、わたしとは違う感覚や基準や、価値観で生きている。

人間だってもちろんそうだろう。

でも、人間はまだいいのかもしれない。人間には言葉がある。言葉を尽くせば、理解し合える可能性がある。受け入れてもらえる、そして受け入れられる可能性が。

少しずつ、自分がしなくてはいけないことがわかってきた。

有本さんとは、あれからはうまく話せないでいる。

だけど、今はそのことを嘆いて立ち止まっているわけにはいかない。わたしにはその前に、するべきことがある。

翌日、わたしは家を出て、あるところに向かった。

見えない壁ができてしまった

その日、わたしは電車で30分ほどの距離にある実家に帰った。

どうしたの?とお母さんに尋ねられて、「お姉ちゃんと話したいことがあって」と答える。

自分の部屋で、お姉ちゃんの帰りを待った。

お姉ちゃんが帰宅したのは、午後8時すぎだった。肌荒れは少しだけよくなっている。有本さんに何かアドバイスをもらったのかもしれない。有本さんがお姉ちゃんの肌に触れたのは、肌の状態を確認するためだったのだろう。

「想子」

私を見ると、お姉ちゃんは泣きそうな、困ったような、歪みきった笑顔を浮かべた。

たぶん、わたしも同じ顔をしていたと思う。

「あの……」

勇気を、振り絞る。ここまで来たんだ。できる。わたしはできる。

「ごめんなさい」

「え?」

「私が余計なことをしたばっかりに、お姉ちゃん、知られたくないことをわたしに教えてくれたんだよね。ごめん。本当にごめん。でも、教えてくれてありがとう。おかげで、すっごく……安心できた……」

言っているうちに、涙が溢れ出してきた。涙で鼻が詰まって変な声になる。

「わたし、自分だけが不幸だと思ってて……今回だけじゃなくて今までも、気づかないでお姉ちゃんを傷つけたことがあったと思う。ごめんね……」

「想子……」

お姉ちゃんがわたしの肩を抱いた。お姉ちゃんも鼻声になっていた。きれいなお姉ちゃんには似合わない声。でも、いいなと思った。

「私もね、いろいろ考えたの。今までも……想子の前でさえ妙にかっこつけていて……ダメなところを見せられなくて……もっと素直になればよかったんだ。姉妹なんだから、情けないところもいっぱい見せていれば、こんなことにならなかったのに。想子が距離を感じているのは薄々気付いていたの……ごめんね。私のほうだって、想子を……傷つけたことがあったでしょう」

うまく言葉を継げないでいるお姉ちゃんのことを、初めてかわいいと感じる。

これからはもっと心を開こう。お互いの前では力を抜いて、情けなくてもいいから素直に、言いたいことを言い合っていこう。

そんなことを、わたしたちは話した。

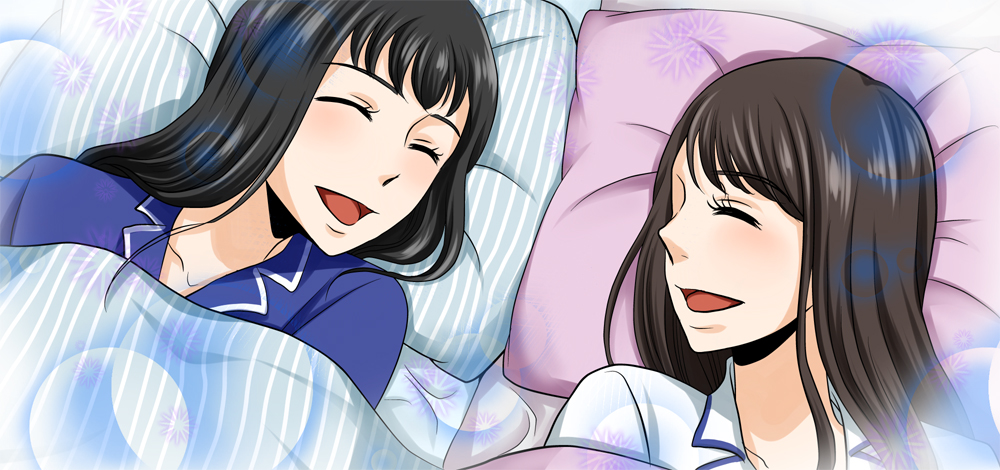

その夜、わたしは久しぶりにお姉ちゃんと蒲団を並べて眠った。お母さんはわたしたちを見て、

「懐かしいわね、想子は昔からお姉ちゃんっ子だったものねぇ」

と笑った。

翌日、ビューティ道場に帰った。

有本さんには、お姉ちゃんにお詫びとお礼を言ってきたことを伝えた。有本さん本人にも、改めて騒がせてしまったお詫びをした。

彼は「俺だって約束を破ったわけだし」とわたし以上にきちんと謝って、頭をぽんぽんと撫でてくれた。

だが、その動きには迷いがあったのが、何となくわかった。

それからも、有本さんとは思うようにうまく話せなかった。見えない壁が、わたしたちの間にできてしまったようだ。

一度開いてしまった距離を、どう埋めていいのかわからない。それは有本さんも同じようだった。

これは後で聞いた話だけれど――

このとき、福生さんが有本さんにこう頼んだらしい。

「何があったのか詳しくは聞かない。だが、もし彼女が何か『しでかした』のなら、それは俺のアドバイスのせいだ。俺に免じて、彼女を許してやってくれないか」

「いや、許すとか、許さないとかの話ではないんです」

「だがとにかく、何か、はあったんだろう」

そして福生さんは、元の二人に戻るために一緒に楽しんできてほしい(あくまでも掟を忘れず、仲良くなりすぎないようにと注意した上で)と、あるチケットを二人分くれたそうだった。

あらすじ

ビューティ道場の恋愛禁止の掟のため、想子は悠への想いを封じ込めようとした。

そんなとき、悠と瞳子が会おうとしているのを知ってしまい焦る想子。

想子は福生のアドバイスを受け、悠に直接聞くことになるが…。