女性のための無料 官能小説・官能漫画サイト

エルシースタイル(LCスタイル)は、登録商標です【商標登録第4993489号】

ラブコスメが提供する情報・画像等を、権利者の許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることを固く禁じます

官能小説 「妄カラ女子」…spotA〜未由編〜・シーズン8

「理性」の好きと「感覚」の好き ●小森未由

わたしの話を聞き終わると、中村くんはウォッカトニックを一口含んで、じっと考え始めた。

二人の素性までは話していない。二人のうち一人は朝野悠人、つまり中村くんの友人だということは、よほど勘がいいのではない限り中村くんにはわからないだろうから、――中村くん、勘よさそうな気もするけど――友達補正がかかることもないはず。

「僕だったら、小学校のときの同級生を選ぶと思います。そんなに誠実な男性は今どき少ないと思いますし、小森さんがその方のどういったところを好きなのか、はっきり自覚できているのも大きいです。『なんとなく好きになった』恋愛って、『なんとなく冷める』ことも多いと思うんですよ」

なるほど。わたしは現実の恋愛をほぼしたことがないけど、そういうものなのか。

「でも僕、もう一人の、小森さんがお仕事のお手伝いをしている疑似恋人の方にも、どうしようもなく惹かれちゃうんですよね。ちょっと変わってるけど、小森さんと合うんじゃないかって気がするんです。だから……」

そこまで一気に言った中村くんは、またウォッカトニックを一口。

「僕の常識を信じるのであれば同級生の方、感覚を信じるのであれば疑似恋人の方って感じかな」

わたしは黙り込んでしまった。じつはわたしも、ほとんど同じようなことを考えていたからだ。

北村くんはわたしの「理性」の部分で好きで、朝野悠人は「感覚」の部分で好き。「理性」メインだから、妄想もうまくできなかったのかもしれない。

「ありがとう。わたしもじつはそんなふうに考えていたから、心が決まったよ」

わたしはぺこりと頭を下げた。

次は中村くんのカミングアウトの番だった。

「じつは僕最近、ふられかけているんですよ」

「ふられかけている?」

ふられた、じゃなくて?

「えぇ。まだ決着はついていないので。決着は……その人の抱えている問題が片付いたらってことになりそうなんで、まだわからないんです」

中村くんがこんなに切なそうな顔をするなんて、相手は誰なんだろう。でも中村くんは、「未由さんも見たことぐらいはあるかもしれない人です」とだけ言って教えてくれなかった。まぁしょうがないか、私だって相手の素性は詳しく話していないし。

中村くんと別れて家に帰ると、まだそれほど遅い時間にはなっていなかったので、私はすぐに北村くんに電話をした。すぐに行動に移さないと、絶対に同じ答えに行きつくはずの問題に対して、もう一度迷ってしまいそうだった。

それに何より、返事を待っている北村くんの気持ちを考えたら、少しでも早いほうがいい気がする。

「北村くんの気持ちはうれしいけど、わたし、前々から気になっていた人がいたんだ。北村くんのこと、好きになりたかったけど……でもやっぱり難しかった」

「そうか……わかった。ちゃんと断ってくれて、ありがとう」

北村くんの声は穏やかだった。わたしの声のほうが震えていたんじゃないかな。

わたしたちは静かに電話を切った。

言わなきゃいけないこと ●小森未由

答えは出た。

でもわたしは、その答えをなかなか朝野悠人に伝えられずにいた。

理由はふたつある。

ひとつは彩子の執事だった瀬野さんが行方不明になってしまい、彩子の落ちこみっぷりが尋常じゃなかったので、心配になってしまい、告白! というところまで気分がなかなか上がらなかったこと。

もうひとつは、単に恥ずかしかったからだ。

それでも、わたしはアシスタントに通った。その頃にはわたしはすっかり朝野悠人の戦力になっていて、ありがたいことにというべきか、困ったことにというべきか、わたしがいなければ進まない状況が増えていた。

朝野悠人は、わたしと距離を置き始めた。告白したことで、わたしを困らせてしまったと思ったようだ。仮眠も別の部屋でとるし、夜もなるべく早く返してくれようとする。作業中のおしゃべりも減ったし、並木道に散歩に行くこともなくなった。

(これじゃ、返事はノーなんだと思われるよね)

わたしが朝野悠人の立場だったら、そう考えるだろう。

このままだったら、朝野悠人はわたしの代わりにアシスタントを探してきて、この関係は消滅……なんてことも、あり得なくはない。

みんな、それぞれの思惑があって、それぞれのスピードで生きている。わたしのスピードを朝野悠人に押しつけるわけにはいかない。

だから……わたしは決心しなければいけなかった。

「あの……朝野さん、この間のことの答えなんですが……」

ある日、わたしが作業中の背中に声をかけると、その肩がびくっと大きく震えた。

「な、何?」

さりげないふうを装っているようだが、明らかに動揺しているとわかる。

「わたし、今親友がすごく困っていて……なかなか恋愛モードに突入できないんです」

「え、あ、あぁ、そうなの」

朝野悠人がたどたどしく眼鏡に触れる。やっぱり緊張しているみたいだ。

「……えと、でも、わたし……朝野さ……悠人さんのことが好きです」

……わ、わあぁぁぁぁぁ!!!

ああ! 言ってしまった! 恥ずかしい! すっごく恥ずかしい!!

でも、言わなきゃいけないことだった。

「へっ?」

朝野悠人がぽかんとする。そう来るとは思ってなかった、って顔。

「告白してもらって、すごく……嬉しかったし。でも、ちゃんとお付き合いっていうのは、もう少し待っていてほしいんです。親友の問題が落ち着くまで」

ここまで言って、わたしは「ん?」とデジャヴ感を覚える。あれ、中村くんも何だか似たようなことを口にしていなかったっけ? あれ、中村くんが言っていたことって、そもそも、ひょっとして……

しかし、そんなわたしの思考はすぐに中断された。

「うん、俺を好きっていってくれること自体嬉しいし、そんなのいつまでも待……わぁぁぁぁっ!!」

朝野悠人が不自然に動かした腕が机の上のコーヒーに当たり、描きかけの原稿がびしょ濡れになってしまったのだ。

「うわわぁぁぁっ!!!」

わたしも慌てた。しかし、ティッシュを取ろうとしたわたしもまた、紅茶をこぼしてしまう。

「わあぁぁぁぁぁ!!!!」

「わぁぁぁぁぁぁ!!!!」

阿鼻叫喚。二人して、テンパった。

何とか片づけを終えて、朝野悠人は新しい原稿用紙を取り出した。それらのページに関していえば、作業は1からやり直しだった。

「あのさ……」

朝野悠人はわたしに新しい原稿を渡しながら、眼鏡の向こうの視線を恥ずかしそうに逸らす。

「まさか、俺を選んでくれるなんて。その……嬉しいから、今、ちょっと手を握っていい?」

顔、真っ赤だ。でも、「……はい」と答えたわたしの顔も、すぐに熱くなった。

何秒ぐらいそうしていたか、わからない。でも、長く感じた。

わたしたちには〆切という野暮な敵が迫っていた。しかも原稿は2枚もやりなおしになっている。

お互いの作業机に戻ったわたしたちは、そわそわしながら作業を再開した。

受け入れる ●小森未由

わたしたちは、〆切を何とかやっつけた。

次に朝野悠人――いや、もう悠人さんと呼ぶべきなのかな、のアシスタントに行ったとき、わたしは思いっきりのけぞった。

いい意味で。

悠人さんは、ちゃんとスーツを着て、髪も整えて、わたしを待っていたのだ。

「ななななっ、何ですか……」

やっぱり妄想の君の姿で現れると、興奮度がバカ上がりしてしまう。

「俺、不器用だからもしかしたら変なことしてるのかもしれないけど……こういうのはちゃんとした格好で渡したほうがいいのかなと思って……」

悠人さんが机の引き出しから、何か取り出す。

出てきたのは小さなケースだった。

「まだ始まったばかりだし、あまり重く受け止めないでほしいんだけどさ……」

渡されたケースを開けると、曲線のラインが美しい指輪だった。

わたしは指輪を取り出し、しばらく、しげしげと眺めていた。

こんなときだったら、いつものわたしだったらきっと妄想する。「これでお前は俺のものだな」なんて言われながら押し倒されて……とか。

でも、妄想劇場の幕はぴくりとも動かなかった。

代わりに……涙が溢れ出してきた。だばーっと。盛大に。

「えっ、ごめん! やっぱり重かった!?」

「ち、違うんです、そういうことじゃなくて……うれしくて……」

現実の相手に恋をして、よかった。素直にそう思えた。

「あああ、うわぁ、俺、こういうときにどうしたらいいのかよくわからないんだけど……」

悠人さんはあたふたしているが、突然、何か決心したようにぴっと背筋を伸ばした。

「でも、とにかく好きだ」

わたしは悠人さんに抱きしめられた。力強く。

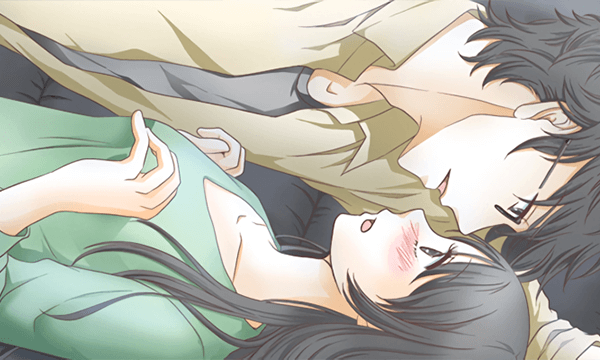

悠人さんの唇が、近づいてくる。

悠人さんの指がわたしの顎を軽く持ち上げる。わたしは悠人さんのキスを……受け入れた。

唇だけの軽いキス。いつも妄想しているディープなキスとは違う。でも、妄想よりもずっとドキドキした。

「受け入れてくれて嬉しい。これで疑似恋人じゃなくて本当の恋人同士だな」

悠人さんが微笑む。わたしも泣きながら笑い返した。

「言っておくけど、これはネタ出しじゃないからな。これからは未由がネタとして想像する相手にも妬いちゃいそうだ」

そうだ、悠人さんは、あれがわたしの妄想だとは思っていないまでも、わたしが少なくともああいう発想をする女子なんだって知っている。

それがこれから、吉と出るか、凶と出るのか……

「それともあのネタ帳の相手、俺とか?」

ちょっと照れたのか、冗談っぽく悠人さんが尋ねる。

「いや、特に誰ってことはなくて……ネタです。あくまでもネタ」

わたしはどもってしまった。まさか無差別妄想爆撃が形になったものだとは話せない。

「そっか。俺のネタの相手は最近はずっと小森サンだったよ」

悠人さんは、顔を赤くしながらもしれっと言った。

悠人さんの漫画の中身は、基本的に悠人の妄想を形にしたものだという。それが、わたしを好きになってからはわたしのことを考えながら描いていたそうだ。

そうかぁ、悠人さんも妄想男子だったんだなぁ。そうだとわかっていれば、何もこんなに一人だけ焦らなくてもよかったんじゃ……

……いや、ちょっと待って。そんなのんきなこといってる場合じゃない。

あの漫画の女の子、けっこうキワどいこと、されてましたけど……

悠人さんを見上げると、今度は少し意地悪そうににやりと笑った。

先輩に会いに ●北村修

小森さんにフラれてからも、俺はそれまでと変わらない日々を送っていた。当たり前だが、社会人に「フラれたから仕事休みます」なんて選択肢はない。翌日から普通に出社して、何食わぬ顔で仕事をこなした。

だが、旭くんはすぐに俺の様子がおかしいのに気づいたようだ。

「北村くん、未由と何かあった?」

庭でひと休みしていると、旭くんに後ろから声を掛けられた。

俺は正直に、小森さんに告白したけれどフラれたことを話した。

「そうか……僕、余計なことをしちゃったみたいだね……ごめん。僕は北村くんと未由ならお似合いかなと思っていたんだ」

旭くんが唇を噛む。

「そんなことないよ。旭くんには感謝してる。旭くんがいなかったら、ずっと何もできないままだったと思うから」

旭くんを慰めるつもりだけではなく、本当にそう思った。何もできないまま終わるよりは、何かして終わるほうが、ずっと良い結末だろう。それに、こんな俺のために旭くんが奮闘してくれたということ自体嬉しかった。

「旭くんのおかげで、俺は後悔しなくて済んだんだ。変な言い方だけど、スッキリした気分だよ」

旭くんがまだ申し訳なさそうにしているので、俺は旭くんの頭をくしゃっと撫でた。

気分はスッキリしたが、心が疼かないわけではない。

俺はしばらく、何かあると小森さんのことを思い出しては悲しくなっていた。

そんなときに、ある人のことを思い出した。大学時代のバスケットボールサークルのOB。在学期間はかぶっていないけれど、うちの大学はスポーツが盛んだったから、その人もまた、卒業してからもよく遊びに来てくれた。

イケメンだし、めちゃくちゃモテるのに彼女ひとすじで、告白されても断り方がうまいのか、女の子からも嫌われなかった。彼女は大学時代のミスコンで優勝した経験もある、同い年のとびっきりの美人。

そんなスペックからか、男性からも女性からもよく恋愛相談を受けていたが、いやな顔ひとつせず優しく話を聞き、的確なアドバイスを返してくれるので、周囲からは「恋愛のカリスマ」なんて呼ばれていた。俺が小学校のときのトラウマがありながら女性に告白されて悩んでいたときに、背中を押してくれたのもその人だ。

「トラウマがあるからこそ、君は誠実でいられる。彼女も幸せになれると思うよ」

結局その彼女には「何を考えているのかわからない」とフラれてしまったけれど、3年も付き合えたんだから、彼の意見はやっぱり正しかったんだと思う。

俺とその人はポジションが同じだった関係で仲良くなり、よくバスケの指導もしてもらった。そのつながりで、メールアドレスや電話番号も交換していた。

今さら小森さんとどうにかできるとは思っていないけど、話だけでもその人に聞いてもらえたら楽になるのかな――そんなふうに思った。

とはいえ、電話もメールアドレスも昔のものだ。最後に連絡を取り合ってから、もう5年以上は経っている。

通じればよし、通じなくても仕方がない……そのぐらいの気持ちだった。

電話は、やはり通じなかった。しかし、奇跡的といっていいと思うけど、なんとメールは届いた。仕事とは関係ないプライベートなPCアドレスだったから、逆に残っていたのかもしれない。

メールによると、彼はついこの間までは東京にいたものの、今は北海道にいるとのことだった。東京に帰る予定も今はないらしい。

北海道に来られるならいつでも話を聞くとのことだった。

そういえば消化していない有給がずいぶんあるし、仕事も今は落ち着いているし、フラれたときぐらい、2、3日休みを取って旅行に出かけたっていいだろう。

俺は札幌へのチケットを予約した。彼――瀬野清彦先輩に会うために。

意地悪 ●小森未由

悠人さんの告白に答えて、しばらく経った。

指輪はあれから毎日つけていたが、まだわたしのほう――正確にいえば彩子の一件、が落ち着かず、何だか宙ぶらりんな感じがしないでもなかった。

そんな中でも、キスぐらいはときどきしていた。相変わらず舌を入れない、ソフトなものだけど。

でも、悠人さんの漫画が彼の妄想を具現化したもの、なんていわれたからには、いつ、何が起こってもおかしくないとは思っていた。

悠人さんの漫画は、女の子がテキにつかまって、手足を縛られて(そんなにギチギチじゃないけど)体を愛撫をされたり、恋人のキャラクターにいろんな体位でエッチを求められて、性的な意味で体をどんどん開発されていったりする。

(これ、わたしのこと考えて描いてるんだよね……)

そんな原稿を目の前にしていると、ドキドキしないわけがない。

正直、ちょっと濡れていた。

そんなある日のことだった。昼過ぎに作業を始めて、日がすっかり暮れていた。ずっと机に向かっていたから肩が凝ってしまい、ソファーに深く腰掛けて大きく伸びをした。

そこへ悠人さんがやってきて、……わたしに覆いかぶさった。

突然のキス。

今度は、ソフトじゃない。舌が入りこんできて、わたしの舌に絡みつく。

「んっ、ふ……!?」

いきなりすぎて、とっさに動けない。

しばらくわたしの舌を味わってから、悠人さんはやっと口を離してくれた。

「ごめん、未由のネタ帳読んでたら、たまらなくなった。未由がああいうこと考えているのかと思ったら……」

そう言って、もう一度わたしを抱きしめる。

そのまま押し倒されそうになる。

え、ちょっ……これって……?

モワモワモ……

あぁ、違っ! 妄想劇場なんて開いている場合じゃない! 現実に対処しなければ!!

固まっている間にも、悠人さんはわたしの髪をすき上げて何度も首筋にキスしたり、胸元近くにそっと指を這わせてきたりする。

「逃げるなら早くしてくれ……このままだったら、もう止めることができないと思うんだ。友達のことでまだそんな気分になれないとかあったら、止めるから……」

逃げられるわけがない。だってわたしも……嬉しいから。

嬉しいけど……

「ご、ごめんなさいっ!」

わたしは悠人さんを押しのけた。

「嬉しいんです! 悠人さんにそうやって求められるの……でも、その……あの、わたし初めてで……自分でも、どうしたらいいのかわからなくて……」

声がうわずってしまう。悠人さんと目が合わせられなかった。

悠人さんは最初、けわしい表情でわたしの言うことを聞いていたけど、すべて終わると、それがふわりとほぐれた。

優しい笑顔。なのに、「じゃあ今日は寸止めだな」なんて意地悪を言う。

でも、こんなのは意地悪のうちに入らなかった。

「じゃあ代わりに宿題だ。俺で何かネタを1本つくってくるように。……全部叶えるから」

最後だけ声が低くなって、ぞくりとする。

ともあれ、わたしは悠人さんにとんでもない宿題を出されてしまったのだった。

あらすじ

立て続けに二人に告白された未由は、どちらを選んだらよいか悩んでいた。

行きつけのカフェ店員、中村に相談してみると…。